Perang Padri (1803-1838)

Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di daerah Minangkabau (Sumatra Barat) dan sekitarnya di Kerajaan Pagaruyung yang dimulai dari tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda seperti perlawanan Diponegoro, perlawanan Pattimura dan sebagainya.

Perang Padri ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat adanya pertentangan antara kelompok sebelum berubah menjadi perang melawan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Istilah Padri berasal dari kata Pidari atau Padre, yang berarti ulama yang selalu berpakaian berwarna putih. Sedangkan kaum adat mengenakan pakaian berwarna serba hitam.

Selain itu ada yang berpendapat bahwa gerakan Padri karena pemimpin gerakan ini adalah orang Padari, yaitu orang-orang yang berasal dari Pedir yang telah naik Haji ke mekah melalui pelabuhan Aceh yaitu Pedir. Tujuan dari Kaum Padri adalah memperbaiki kehidupan masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran agama Islam yang murni berdasarkan ajaran di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Gerakan Padri mendapat dukungan baik oleh para ulama dan pertentangan oleh kaum adat.

Sebab Terjadinya Perang Padri

Sebelum mengetahui latar belakang terjadinya Perang Padri, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu latar belakang lahirnya kaum Padri di Minangkabau. Latar belakang lahirnya kaum Padri mempunyai kaitan dengan gerakan Wahabi yang muncul di Saudi Arabia, yaitu gerakan yang dipimpin oleh seorang ulama besar bernama Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787). Gerakan ini lebih senang dan menamakan dirinya sebagai kaum ‘Muwahhidin’ yaitu kaum yang konsisten dengan ajaran tauhid, yang merupakan landasan dalam ajaran agama Islam.

Memasuki awal abad ke-19 beberapa ulama dari Minangkabau yang menunaikkan ibadah haji di Mekkah yaitu Haji Miskin dari Pandai Sikat (Luhak Agam), Haji Abdur Rahman dari Piabang (Luhak Lima Puluh) dan Haji Muhammad Arief dari Sumanik (Luhak Tanah Datar). Ketiga ulama ini kembali dari ibadah haji pada tahun 1803 dan dipengaruhi oleh ajaran Muhammad Abdul Wahab dan bertujuan untuk memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau.

Ajaran agama Islam sendiri telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau sejak pertengahan abad ke-16 dengan menerapkan dua cara hidup yang saling berdampingan dengan damai yaitu adat lama dan syariat Islam yang sama-sama dihormati. Di sisi lain, wilayah Minangkabau memiliki seorang raja yang berkedudukan di Pagarruyung, namun sesungguhnya raja ini tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan terletak ditangan para penghulu yang tergabung dalam Dewan Penghulu.

Pada perkembangannya, di Minangkabau lambat laun timbul kebiasaan-kebiasaan yang dianggap buruk seperti menyabung ayam, madat, berjudi dan minum-minuman keras. Kebiasaan ini mulai memengaruhi sebagian besar masyarakat di Minangkabau. Melihat keadaan ini, ketiga ulama yang baru pulang dari ibadah haji itu berupaya untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan menegakkan syariat Islam yang murni.

Pada akhir abad ke-18, seorang ulama dari kampung Kota Tua di Daratan Agam, yaitu Tuanku Kota Tua. Ia mengajarkan bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan Al-Qur’an. Di antara murid Tuanku Kota Tua adalah Tuanku nan Renceh. Mengetahui tujuan dari ketiga ulama itu, Tuanku Nan Renceh kemudian mendukung keinginan tersebut dan mengajak Tuanku-Tuanku di Luhak Agam untuk membentuk persekutuan melawan Kaum Adat. Tuanku Nan Renceh bersama dengan ulama-ulama lainnya di Minangkabau tergabung dalam Harimau Nan Salapan.

Harimau Nan Salapan terdiri dari delapan orang ulama yang antara lain; Tuanku nan Renceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biaro dan Tuanku Kapau. Tuanku Nan Renceh adalah pemimpin dari gerakan ini. Sedangkan gurunya, Tuanku Kota Tua dianggap memiliki sikap yang lunak dalam menghadapi permaslahan, sehingga tidak dipilih sebagai pemimpin gerakan. Orang-orang yang bersimpatik dengan gerakan ini dijuluki atau disebut dengan kaum Padri.

Di antara kedudukan kaum Padri yang kuat adalah Bonjol. Pimpinan adat tertinggi di Lembah Alahan Panjang adalah Datuk Bandaro. Ketika Datuk Bandoro meninggal karena terkena racun, ia digantikan oleh Muhammad Syahab atau Pelo (Pendito) Syarif yang kemudian dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh berusaha untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat di kawasan Kerajaan Pagarruyung dan sekitarnya.

Kebiasaan buruk yang dimaksud seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Karena tidak menemui kesepakatan dari Kaum Adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan Kaum Padri, sehingga pecahlah konflik antara Kaum Adat dan Kaum Padri pada tahun 1803.

Perang yang terjadi antara Kaum Adat dengan Kaum Padri telah menimbulkan korban jiwa yang besar diantara kedua belah pihak. Peperangan yang terjadi diantara keduanya hingga memasuki tahun 1833 dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Di dalam pertempuran ini Kaum Padri dipimpin oleh ulama-ulama yang dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan sedangkan Kaum Adat dipimpin oleh Yang Dipertuan Pagaruyung waktu itu yaitu Sultan Arifin Muningsyah.

Memasuki tahun 1820-an Kaum Adat yang mulai terdesak, kemudian meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit situasi di Minangkabau, sehingga sejak tahun 1833 Kaum Adat yang sebelumnya bersekutu dengan Belanda justru berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama Kaum Padri, Walaupun persatuan antara Kaum Adat dan Kaum Padri menambah kekuatan mereka menghadapi Belanda, namun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan oleh Belanda.

Jalannya Perang Padri

Periode 1 (1821-1825)

Perang Padri periode 1 adalah perang saudara yang awalnya berlangsung di Kotalawas. Selanjutnya menjalar ke daerah-daerah lain. Pada mulanya kaum Paderi dipimpin Datuk Bandaro melawan kaum Adat di bawah pimpinan Datuk Sati. Karena Datuk Bandaro meninggal karean terkena racun, selanjutnya perjuangan kaum Padri dilanjutkan oleh Muhammad Syahab atau Pelo (Pendito) Syarif yang kemudian dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol karena berkedudukan di Bonjol. Tuanku Imam merupakan anak dari Tuanku Rajanuddin dari Kampung Padang Bubus, Tanjung Bungo, daerah Lembah Alahan Pajang.

Di dalam pertempuran itu, kaum Padri mendapat kemenangan di mana-mana. Sejak tahun 1815 kedudukan kaum Adat makin terdesak karena keluarga kerajaan Minangkabau terbunuh di Tanah Datar, Sehingga Kaum Adat (penghulu) dan keluarga kerajaan yang masih hidup untuk meminta bantuan kepada Inggris (di bawah Raffles yang saat itu masih berkuasa di Sumatera Barat).

Karena Inggris segera menyerahkan kekuasaannya di Sumatera Barat kepada pemerintah kolonial Belanda, maka kaum Adat meminta bantuan kepada Belanda, dengan janji kaum Adat akan menyerahkan kedaulatan seluruh Minangkabau (10 Februari 1821). Permintaan itu sangat menggembirakan Belanda yang memang sudah lama mencari kesempatan untuk meluaskan kekuasaannya ke daerah tersebut.

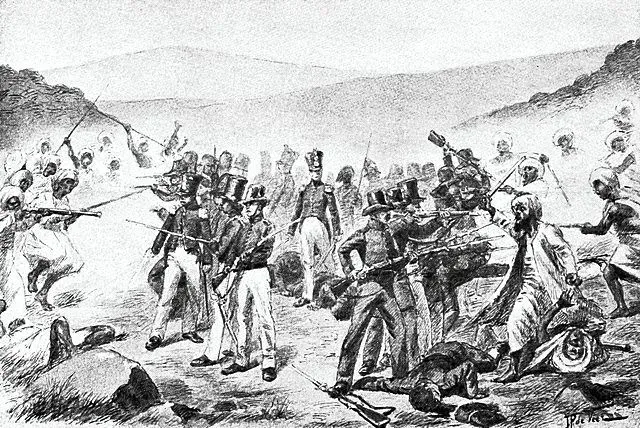

Kaum Padri mulai melakukan pergerakan dengan menyerang pos-pos Belanda dan melakukan pencegatan terhadap patroli-patroli yang dilakukan oleh Belanda. Tuanku Pasaman dengan pasukannya yang berjumlah 20.000-25.000 orang beroperasi dihutan di sebelah timur Gurun. Pasukan ini dipersenjatai dengan senjata-senjata tradisional, bendera-bendera dan payung-payung sebagai tanda pengenal pasukan.

Pertempuran antara Kaum Padri dan Belanda pun terjadi di mana Belanda diperkuat dengan 200 tentara Eropa yang dilengkapi meriam 6 pon dan meriam kodok (howitzer) dan diperkuat dengan 8.000-10.000 pasukan yang berasal dari kepulauan Nusantara. Di dalam pertempuran itu, Tuanku Pasaman menderita kerugian sebanyak 350 orang yang tewas dan diantaranya anak Tuanku Pasaman sendiri. Sedangkan pihak belanda tidak sedikit pula yang tewas dan banyak diantaranya yang luka-luka.

Tuanku Pasaman kemudian memilih untuk menuju ke Lintau, setelah berhasil menerobos hadangan tentara Belanda yang mencoba memutus jalur menuju Lintau. Di sisi lain, Belanda berhasil menguasai seluruh daerah lembah Tanah Datar dan mendirikan Benteng Fort Van Capellen di Batusangkar. Setelah mendirikan benteng di Batusangkar, Belanda mengirimkan 120 orang tentara di bawah pimpinan Raaff menyerang kedudukan Tuanku Pasaman di Lintau yang dijaga ketat oleh Kaum Padri.

Penyerangan terhadap Tuanku Pasaman di Lintau kemudian dibatalkan oleh Raaff setelah mengetahui tentaranya tidak akan dapat menguasai Lintau. Setelah datang bantuan sebanyak 150 orang tentara dari wilayah lain, Raaff kemudian berupaya untuk menguasai Lintau. Usaha yang dilakukan oleh Raaff rupanya tidak berhasil, sehingga Raaff terpaksa harus mundur ke Pagarruyung. Raaff kemudian menyurati Tuanku Nan Renceh untuk berdamai, namun tawaran Raaff tidak ditanggapi.

Pada 10 Juni 1822 dalam perjalanan pasukan Raff disekitar Tanjung Alam diserang oleh Kaum Padri. Sedangkan daerah lain, pasukan Padri juga aktif melakukan penyerangan. Di sekitar Baso, pasukan Tuanku nan Renceh pada tanggal 14 Agustus 1822 telah menyerang dan mendesak pasukan Belanda dan berhasil membuat Kapten Goffinet luka parah. Pasukan Padri yang lain dalam bulan September 1822 sebanyak 20.000 orang mengadakan operasi di daerah Guguk Sigandang dan membakar kampung-kampung penduduk yang memihak kaum Adat.

Melihat pemandangan ini, Tuanku Kota Tua menginginkan jalan damai antara kedua kelompok yang bertikai ini. Tuanku Kota Tua tidak menghendaki tindakan Kaum Padri dengan jalan kekerasan. Karena sikapnya ini, Belanda tidak memusuhinya. Melalui perantara Tuanku Kota Tua, Belanda dapat melunakkan para pengikut kaum Padri di Kapau. Selain itu, kaum Padri juga bersedia mundur dari Alahan Panjang dan Rao. Dengan kejadian ini, Belanda memanfaatkannya untuk memperkuat militernya.

Di Bonio, pertahanan kaum Padri sangat kuat. Untuk menghadapi kaum Padri ini, pemimpin pasukan Belanda, Letnan P.H. Marinus memindahkan meriam-meriam dan pertahanannya di Baruh Bukit ke pertahanan di dekat Bonio. Pasukan Belanda yang lain di bawah pimpinan Kapten Brusse dengan bantuan 1.000 orang penduduk setempat telah dipergunakan untuk menghadapi kaum Padri di Bonio. Namun, usaha ini gagal dan menyebabkan Letnan Marinus tewas. Usaha selanjutnya yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut daerah Bonio belum mencapai keberhasilan.

Dalam pertempuran lainnya, di Kapau pasukan Padri membentuk garis pertahanan yang cukup panjang. Pasukan Padri ini pada tanggal 18 September 1823 mencoba mengepung pasukan Belanda yang hanya berkekuatan 100 orang sehingga pasukan Belanda harus menyingkir ke Kota Tua. Sebagian pasukan padri mengejarnya, tetapi dalam pertempuran yang terjadi ternyata pasukan Padri kalah kuat akibat persenjataan, sehingga pasukan Padri harus mundur. Pasukan Padri terus melakukan berbagai upaya untuk melemahkan kedudukan Belanda termasuk dengan menutup jalan yang menghubungkan pos Belanda di Kota Tua dengan Tanjung Alam.

Di daerah Agam, pada tanggal 24 September 1823 pasukan Padri menyerang pasukan Belanda yang berkekuatan 170 orang. Di dalam pertempuran ini Belanda menderita kerugian sebanyak 19 orang terluka. Namun, akibat persenjataan yang lebih kuat, Belanda berhasil mendesak pasukan Padri, bahkan dapat berhasil merebut pertahanan Padri di daerah itu yang dijaga oleh 360 orang.

Pada 16 Desember 1823 Letkol. Raaff diangkat menjadi residen dan komandan militer Belanda di kota Padang menggantikan Du Puy. Letkol. Raaff merencanakan untuk mengadakan perundingan dengan kaum Padri. Letkol. Raaff keumudian berusaha untuk mendekati Kaum Padri di Bonjol dan berhasil pada tanggal 22 Januari 1824 dapat diadakan perundingan perdamaian antara Kaum Padri dengan Belanda. Setelah perjanjian di Bonjol dilakukan, kaum Padri yang berada di daerah VI Kota juga mengadakan perdamaian dengan Belanda. Perjanjian damai ini sangat menguntungkan bagi Belanda untuk memperkuat diri.

Letkol. Raaff kemudian mengirimkan pasukan pada 29 Februari 1824 yang terdiri atas 150 orang tentara dari Eropa, 150 orang Madura, dan 1.000 orang pribumi setempat dengan perlengkapan meriam 3 pon dan howitzer, ke daerah Pandai Sikat yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan apabila usahanya untuk mengajak berdamai tidak mendapat sambutan dari Kaum Padri. Tuanku Damasiang, pemimpin kaum Padri di Kota Lawas, menolak untuk berdamai dengan Belanda. Penolakan ini membawa pertempuran antara kedua belah pihak yang menyebabkan Kota Lawas dibakar dan Tuanku Damasiang menyerah kepada Belanda.

Penduduakn VI Kota oleh Belanda menyebabkan kemarahan bagi kaum Padri di Bonjol. Meninggalnya Letkol. Raaff pada 19 April 1824 menjadi kesempatan bagi kaum Padri untuk kembali menyatakan perang kepada Belanda. Pasukan Padri kemudian menyerang ke daerah tenggara Tanah Datar. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Belanda di Saruaso. Pasukan belanda dengan kekuatan 120 tentara dikirimkan ke Saruaso pada 17 Juli 1824 dan membakar perkampungan di sana. Sekembalinya mereka, mendapatkan serangan dari kaum Padri yang menyebabkan hanya 30 orang saja yang berhasil kembali.

Periode 2 (1825-1830)

Memasuki tahun 1825 Belanda juga tengah menghadapi perang di Jawa (Perang Diponegoro) yang lebih sulit. Sehingga, tentara di Sumatra Barat harus dikurangi. Sedangkan, perlawanan kaum Padri belum dapat dipadamkan. Di Tanjung Alam pasukan Padri sangat aktif dalam melakukan operasi dan melakukan gangguan terhadap kaum Adat yang memihak Belanda. Pada bulan April 1825 terjadi pertempuran antara kaum Padri dengan Kapten Bauer yang mencoba mengusir kaum Padri dari Tanjung Alam. Dalam pertempuran lain, pasukan Padri yang berkekuatan 7.000 orang juga terlibat pertempuran dengan tentara Belanda di Agam.

Kolonel Stuers, yang diangkat menjadi penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berhasil mengadakan kontrak perdamaian baru dengan kaum Padri yang diwakili oleh Tuanku Keramat, yang isinya antara lain menyebutkan:

- Belanda akan mengakui kekuasaan tuanku-tuanku di Lintau, IV kota, Telawas dan Agam;

- Kedua belah pihak akan melindungi orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan juga pedagang;

- Kedua belah pihak akan melindungi orang-orang yang kembali dari pengungsian.

Perjanjian yang dilaksanakan di Ujung Karang ini baru ditandatangani di Padang pada 15 November 1825.

Perdamaian ini mengecewakan para pengikut kaum Adat, yang sebelumnya mendapat kesanggupan dari Belanda dalam melawan Pasukan Padri. belanda mempunyai perhitungan lain. Pasukannya yang tugasnya melawan pasukan Padri dialihkan untuk memperkuat pasukannya di Jawa, dalam usahanya menindas perlawanan Diponegoro.

Pada bulan September 1826 tentara Belanda yang berada di Minangkabau sebanyak 5.000 orang hanya tersisa 677 orang. Sebanyak 4.323 orang dari mereka dan 17 opsir berangkat ke Jawa. Sehingga 677 orang yang tersisa harus menjaga 17 pos yang letaknya tersebar di daerah-daerah. Melihat kondisi ini, kekuatan Belanda tidak mencukupi dan dimanfaatkan oleh rakyat yang memihak kaum Padri untuk menentang Belanda. Semisal yang terjadi di Kampung Mulik di mana rakyat menolak untuk melakukan pembuatan jalan. Rakyat Kampung Mulik justru melakukan perlawanan yang akhirnya berhasil mengusir tentara Belanda dari kampung itu.

Kaum Padri memanfaatkan situasi ini untuk memulai perlawanan terhadap Kaum Adat terutama di daerah Tanah Datar. Dengan kekuatan yang ada, Belanda harus membantu kaum Adat menghadapi kaum Padri. Sementara itu, kepala-kepala adat dari XIII Kota dapat memengaruhi penduduk XX Kota untuk menentang Belanda dengan tidak membayar cukai dan pajak pasar yang dibebankan atas mereka. Rupa-rupanya perjanjian perdamaian 15 November 1825 sudah tidak berlaku lagi.

Kecurigaan terhadap Belanda terutama terdapat pada kaum Padri di Bonjol yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan kawan-kawan seperjuangannya, Tuanku nan Gapuk dan Tuanku Hitam. Pengalaman dalam perjanjian dengan Belanda akhirnya tidak ditepati sendiri oleh Belanda, adalah penyebab hilangnya kepercayaan pada Belanda. Melemahnya kekuatan tentara Belanda ini mengakibatkan semakin meluasnya perlawanan kaum Padri. Di samping itu, kaum Adat yang kecewa dengan Belanda mulai berbalik menentang Belanda.

Perlawanan kaum Padri tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pendapat antara setiap pemimpinnya. Sikap golongan dari kaum Padri yang bersikap lunak terhadap kaum adat sangat ditentang keras oleh kaum Padri yang menghendaki kekerasan. Tuanku nan Garang dan Tuanku Ibrahim adalah pemimpin Padri yang bersikap lunak terhadap kaum Adat. Meskipun begitu, mereka amat sulit untuk diajak bekerjasama dengan pemimpin militer Belanda di Padang, De Richemont.

Di daerah VII Kota di Pariaman pengikut Padri secara aktif melakukan operasi. Pada saat itu di Naras pengaruh pemimpin Padri, Tuanku Nan Cerdik sangat besar. Dalam pertempuran yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1829 menghadapi pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten De Richemont yang berkekuatan 130 orang tentara dan 50 orang marine, Tuanku Nan Cerdik berhasil mengalahkannya yang menyebabkan 5 tentara Belanda tewas dan 30 orang luka-luka.

Kaum Adat pun mulai ikut ambil bagian dalam penyerangan terhadap Belanda. Sebanyak 70 orang penghulu Adat dengan bantuan penduduk XII kota menghadapi Belanda di Padang. Namun, berhasil dipukul mundur oleh 100 tentara Belanda yang menjaga kota Padang. Pasukan Padri yang berada di sebelah utara Pasaman berhasil menduduki Air Bangis. Air Bangis kemudian dijaga oleh pasukan Padri sebanyak 300 orang dan dari laut dibantu oleh kapal-kapal Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sidi Mara.

Melihat situasi perang tersebut, tampak jelas bahwa kedudukan Belanda di Sumatera Barat cukup sulit. Residen Mac Gillavry, dan pemimpin militer De Richemont tidak berhasil mengalahkan sama sekali perlawanan kaum Padri. Sedangkan kaum Adat tidak seluruhnya memihak padanya, dan kini kaum Padri semakin berani mengganggu daerah-daerah lain yang telah dikuasai Belanda.

Periode 3 (1830-1838)

Periode ketiga ini ditandai dengan perlawanan di kedua belah pihak makin menghebat. Perang Diponegoro di Jawa Tengah telah dapat diselesaikan Belanda dengan tipu muslihatnya. Perhatiannya lalu dipusatkan lagi ke Minangkabau. Maka berkobarlah Perang Padri periode ketiga. Belanda telah mengingkari Perjanjian Padang. Pertempuran mulai berkobar di Naras daerah Pariaman.

Daerah Naras yang dipertahankan oleh Tuanku Nan Cerdik digempur oleh Belanda sampai dua kali tetapi tidak berhasil. Setelah Belanda menggunakan senjata yang lebih lengkap di bawah pimpinan Letnan Kolonel Elout yang dibantu Mayor Michiels, Naras dapat direbut oleh Belanda. Tuanku Nan Cerdik menyingkir ke Bonjol, selanjutnya daerah-daerah kaum Padri dapat direbut oleh Belanda satu demi satu. Pertahanan kaum Padri di Sijantang pada tanggal 14 September 1831 mendapat serangan dari pihak Belanda dengan pasukan Bugis yang berjumlah 120 orang. Pertahanan Padri di sini cukup kuat. Lalu, pada 22 September 1831 pertahanan Padri di Sijantang dapat dipatahkan oleh Belanda.

Tuanku Nan Cerdik yang menyingkir mulai beroperasi di daerah XII Kota. Ia mengadakan kerja sama dengan Tuanku Imam Bonjol dalam penyerangan-penyerangan terhadap pasukan musuh. Dalam bulan Maret 1832 Tuanku nan Cerdik berhasil menghimpun kekuatan di XII kota untuk melakukan penyerangan. Bersama-sama dengan Tuanku Imam Bonjol dengan pasukan ±7000 orang mengadakan gerakan ke arah Tiku. Gerakan ini menimbulkan kekhawatiran pimpinan militer Belanda. Pasukan gabungan ini berhasil menduduki Manggopoh dan membuat markas di situ.

Di daerah Agam, Tuanku Damasiang yang bermarkas di sebelah selatan Kapau merupakan ancaman terhadap pertahanan Belanda di Fort de Kock. Dengan susah payah Belanda yang berkekuatan 250 tentara berhasil menghalau serangan Tuanku Damasiang. Untuk memperkuat pertahanan, Belanda mendirikan pos-pos penjagaan di Bukit Koriri di Cilatang.

Gubenur Jenderal Johannes van Den Bosch sebagai pemimpin tertinggi pemerintah Hindia-Belanda menginginkan persoalan di Sumatera Barat selekas mungkin diatasi. Dalam arti, perlawanan kaum Padri harus segera dikalahkan sehingga Belanda dapat berkuasa di seluruh Sumatera Barat.

Pada tahun 1832, Tuanku Imam Bonjol berunding dengan Belanda. Akan tetapi ketenteraman itu tidak dapat berlangsung lama, karena rakyat diharuskan:

(1) Membayar cukai pasar dan cukai mengadu ayam.

(2) Kerja rodi untuk kepentingan Belanda.

Dengan hal-hal tersebut di atas, sadarlah kaum Adat dan kaum Padri bahwa sebenarnya mereka itu hanya diperalat oleh Belanda. Perasaan nasionalisme mulai timbul dan menjiwai mereka masing-masing. Selanjutnya terjadilah perang nasional melawan Belanda.

Pada tahun 1833 seluruh rakyat Sumatera Barat serentak menghalau Belanda. Bonjol dapat direbut kembali dan semua pasukan Belanda di dalamnya dibinasakan. Karena itu Belanda mulai mempergunakan siasat adu domba (devide et empera). Belanda mendatangkan Sentot Prawirodirjo (panglima Pangeran Diponegoro yang menyerah kepada Belanda setelah perang Jawa) untuk menambah pasukan. Namun ia justru bersekongkol dengan kaum Padri dan diketahui Belanda. Sehingga ia dibuang ke Bengkulu sampai meninggal di pengasingan itu.

Untuk mengakhiri Perang Padri itu, Belanda berusaha menarik hati para raja di Minangkabau dengan cara mengeluarkan Plakat Panjang (1833) yang isinya:

- Penduduk dibebaskan dari pembayaran pajak berat dan pekerjaan rodi.

- Perdagangan hanya dilakukan dengan Belanda saja.

- Kepala daerah boleh mengatur pemerintahan sendiri, tetapi harus menyediakan sejumlah orang untuk menahan musuh dari dalam atau dari luar negeri.

- Para pekerja diharuskan menandatangani peraturan itu. Mereka yang melanggar peraturan dapat dikenakan sanksi.

Akhir Perang Padri

Penyerangan-penyerangan terhadap pos-pos maupun benteng-benteng Belanda tetap dilakukan di Amerongen oleh Tuanku Tambusai pada pertengahan Januari 1833. Pos Belanda di Guguk Sigandang pun juga diserang oleh Tuanku Daimasiang pada akhir Mei 1833.

Pada 22 Juli 1833 pertahanan kaum Padri di sebelah utara Tanjung Alam diserang oleh pasukan belanda. Selain itu, juga terjadi pertempuran di Agam pada 29 Juli 1833 di mana 2.000 pasukan Padri berhasil menewaskan 8 orang tentara Belanda dan 40 luka-luka, sedangkan tidak sedikit korban berjatuhan di kaum Padri.

Pada 23 Agustus 1833, Gubernur Jenderal Van den Bosch datang dan memerintah untuk segera menyerang Benteng Bonjol. Berkali-kali Belanda menyerang tetapi usahanya selalu berakhir sia-sia. Pada 10 September 1833 terjadi pertempuran besar yang membawa kekalahan bagi kaum Padri di mana pertempuran itu terjadi di sekitar jurang antara Mantua dan Agam. Beberapa distrik dan seluruh daerah VIII Kota telah jatuh ke tangan Belanda. Meskipun mengalami kekalahan, pada 22 November 1833 pos Belanda di Pantar kembali diserang oleh pasukan Padri, begitu pula dengan benteng Belanda di Amerongen pada 21 Oktober 1833.

Pada akhir tahun 1834, Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang Benteng Bonjol. Hal ini dapat dilakukan setelah memutus jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dan daerah-daerah pantai telah berhasil dikuasai oleh Belanda. Pada akhir September 1834 Belanda mulai mempersiapkan pasukan untuk menggempur Bonjol.

Pada tanggal 8 Februari, Tuanku Imam Bonjol bersedia untuk berunding dan gencatan senjata. Di dalam pertemuan itu, pasukan Padri akan menyerah apabila Belanda mau menarik pasukannya dari Alahan Panjang. Usul ini tentu saja ditolak oleh Belanda. Pada tanggal 2 Juni 1835 perang kembali meletus, namun Belanda berkali-kali berhasil mengalahkan serangan yang dilakukan oleh kaum Padri diluar Benteng Bonjol.

Pada 25 November 1835 sebanyak 13.000 tentara Belanda yang terdiri dari pasukan pribumi dan Belanda menggempur Benteng Bonjol, namun gempuran itu masih dapat ditahan oleh pasukan Padri yang bertahan di Benteng Bonjol. Selama tahun 1836 kekuatan kaum Padri belum dapat dipatahkan secara keseluruhan oleh Belanda. Belanda kemudian mendatangkan tentara yang berasal dari orang-orang Afrika.

Pada tanggal 10 Agustus 1837 Tuanku Imam Bonjol bersedia untuk melakukan perundingan perdamaian. Namun, upaya perundingan gagal dan menyebabkan pertempuran kembali berkobar pada tanggal 12 Agustus 1837. Pada Oktober 1837 Belanda mulai menggempur secara total pertahanan kaum Padri di Benteng Bonjol. Serangan ini berhasil membuat Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Akhirnya pada tanggal 25 Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur, kemudian ke Ambon pada 1839 dan pada 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggal pada tanggal 6 November 1864. Peperangan terus berlanjut hingga benteng terakhir di Dalu-Dalu yang dipimpin Tuanku Tambusai jatuh (28 Desember 1838). Sehingga, Tuanku Tambusai mundur. Perang dianggap selesai, kemudian Kerajaan Pagaruyung berada di bawah Pengawasan Belanda.

Daftar Bacaan

- Kartodirjo, Sartono. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru II: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia.

- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (ed.). 2011. Sejarah Nasional Indonesia IV: Zaman Penjajahan Di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

- Ricklefs, M. C. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200- 2004. Jakarta: Serambi.