Kerajaan Aceh Darussalam (1511-1903)

Kerajaan Aceh (Kesultanan Aceh) adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang berdiri di utara Pulau Sumatra sejak akhir abad ke-15. Berdirinya Kerajaan Aceh di Utara Pulau Sumatra tidak terlepas dari aktivitas perdagangan yang memuncak di kawasan Selat Malaka. Berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Sumatra pun tidak terlepas dari inspirasi berdirinya Kerajaan Samudra Pasai sejak akhir abad ke-13.

Berdasarkan sumber-sumber Cina maupun hikayat-hikayat serta legenda-legenda dan berita Portugis yang dicatat oleh Tome Pires, bahwa sebelum Kerajaan Aceh menunjukkan eksistensinya, telah ada kerajaan-kerajaan di Sumatra bagian utara. Menurut berita Cina dari Chau-Ju-Kua dan kitab Negarakrtagama karya Pu Prapanca, Lambri atau Lamuri adalah suatu kerajaan yang pada abad ke-13-14 berada di bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit.

Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah dan mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda di mana Kerajaan Aceh berkembang dengan pesat dengan memanfaatkan letak Kerajaan Aceh yang strategis dekat dengan rute pelayaran dan perniagaan internasional. Ramainya aktivitas perniagaan inilah yang kemudian mendorong Kerajaan Aceh menuju puncak kejayaannya.

Latar Belakang Berdirinya Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh dirintis oleh Mudzaffar Syah pada abad ke-15 di mana pada perkembangan selanjutnya pusat Kerajaan Aceh dibangun diatas puing-puing kerajaan Lamuri, seberah barat Samudra Pasai. Status kerajaan penuh diraih semasa pemerintahan Ali Mughayat Syah sebagai hasil penyatuan dua kerajaan, yakni Kerajaan Lamuri dan Dar al-Kalam serta berhasil mengalahkan dan menguasai Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521-1524.

Ketika bangsa Portugis mulai melakukan pelayarannya di Kepulauan Nusantara, di Pulau Sumatra terdapat dua pelabuhan dagang besar yang dijadikan sebagai tempat transit (singgah) bagi para pedagang, yaitu Pelabuhan Pasai dan Pedir. Di tengah berkembangnya dua pelabuhan besar ini, berdasarkan catatan yang diberikan oleh Tome Pires, menyebutkan mulai tumbuh kekuatan baru yang disebutnya sebagai Regno dachei (ditranskripsikan sebagai Kerajaan Aceh).

Aceh berdiri sekitar abad ke-16, dimana saat itu jalur perdagangan lada yang semula melalui Laut Merah, Kairo, dan Laut Tengah diganti menjadi melewati sebuah Tanjung Harapan dan Sumatra. Hal ini membawa perubahan besar bagi perdagangan Samudra Hindia, khususnya Kerajaan Aceh Para pedagang yang rata-rata merupakan pemeluk agama Islam kini lebih suka berlayar melewati utara Sumatra dan Malaka.

Selain pertumbuhan dari komoditas ladanya yang subur, di sini para pedagang mampu menjual hasil dagangannya dengan harga yang tinggi, terutama pada para saudagar dari Cina. Namun kondisi inilah yang kelak justru dimanfaatkan oleh bangsa Portugis untuk menguasai Malaka dan sekitarnya. Dari situlah pemberontakan rakyat pribumi mulai terjadi, khususnya di wilayah Aceh.

Berdirinya Kerajaan Aceh hingga saat ini masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Minimnya informasi dan sumber-sumber lokal yang tidak sezaman membuat keterangan tentang berdirinya Kerajaan Aceh tidak dapat dipastikan dengan baik secara kronologis. Di bawah ini akan diberikan deskripsi latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh.

Kerajaan Darussalam

Keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber lokal bahwa kerajaan Aceh bermula bernama Kerajaan Indra Purba. Pada sekitar tahun 1059-1069 tentara Cina yang telah berhasil menguasai Kerajaan Indra Jaya di Leupung menyerang Kerajaan Indra Purba di Lamuri, Aceh Besar.

Di dalam penyerangan yang dilakukan oleh tentara Cina ke Kerajaan Indra Purba ini, tiba pasukan yang datang dari Kesultanan Peureulak sebanyak 300 tentara yang dipimpin oleh Syeikh Abdullah Kan’an. Mereka datang dari pusat kegiatan ilmu dan militer, yaitu dari Dayah Cot Kala di Bayeuen. Di antara mereka termasuk Meurah Johan, putera dari Adi Genali atau Teungku Kawe Teupat,yang berkuasa di Kerajaan Lingga (Riau).

Tentara dari Kesultanan Peureulak ini mendapat izin untuk menetap dalam Kerajaan Indra Purba dengan mengambil tempat di Mamprai (dekat Sibreh) dan membuka kebun lada. Kemudian pasukan ini di bawah pimpinan Meurah Johan bersama-sama dengan pasukan Kerajaan Indra Purba menghadapi pasukan Cina. Dengan kedatangan bantuan dari Kesultanan Peureulak ini Kerajaan Indra Purba yang dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti berhasil mengalahkan tentara Cina yang menyerbu negerinya.

Tentara Cina yang menyerang Lamuri dipimpin oleh panglima perempuan yang bernama Nian Nio Lian Khi yang setelah dikalahkan oleh Meurah Johan, dia akhirnya mengkonversi kepercayaannya menjadi penganut agama Islam. Masuknya Nian Nio Lian Khi menjadi penganut ajaran agama Islam membuat seluruh pasukan dari Cina yang ada bersamanya juga mengkonversi kepercayaan mereka.

Maharaja Indra Sakti yang merasa berhutang kepada tentara Kesultanan Peureulak yang telah membantu negerinya, mengawinkan puterinya yang bernama Puteri Blieng Indra Keusuma dengan Meurah Johan. Maharaja Indra Sakti pun menganut ajaran agama Islam beserta dengan rakyat Kerajaan Indra Purba.

Di sisi lain, Nian Nio Lian Khi nampaknya juga menyukai Meurah Johan, dan akhirnya dengan persetujuan isterinya Puteri Indra Keüsuma dan Syekh Abdullah Kan’an, Meurah Johan pun mengawini Nian Nio Lian Khi yang kemudian namanya terkenal dengan sebutan Putroe Neng.

Pada tahun 1205, dua puluh lima tahun kemudian setelah pernikahan antara Meurah Johan dengan Puteri Blieng Indra Keusuma, Maharaja Indra Sakti meninggal dunia, sehingga Meurah Johan diangkat sebagai Raja Indra Purba dengan gelar Sultan Alaidin Johan Syah.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang dihimpun di atas ini terdapat beberapa kekurangan, pertama adalah mengenai keterangan pada 1059-1069 tentara Cina yang telah berhasil menguasai Kerajaan Indra Jaya di Leupung menyerang Kerajaan Indra Purba di Lamuri, Aceh Besar. Tidak ada keterangan sumber tertulis sezaman, bukti arkeologis maupun sumber konfirmasi dari catatan-catatan Tiongkok mengenai penyerangan yang dilakukan tentara Cina pada tahun 1059-1069 ke Kerajaan Indra Jaya di Leupung.

Suatu ekspedisi maupun invasi yang dilakukan oleh orang-orang Tiongkok semestinya merupakan inisiasi langsung dari pihak kekaisaran. Sedangkan, tidak ditemukan dalam catatan-catatan Tiongkok keterangan adanya ekspedisi langsung yang dilakukan oleh pihak kekaisaran terhadap daerah Leupung maupun suatu upaya menaklukkan daerah di pantai-pantai utara Sumatra.

Perlu diingat kembali bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Tiongkok ke daerah Lautan Selatan selalu tercatat dalam kronik-kronik Tiongkok. Aktivitas-aktivitas itu terbagi menjadi dua pola; (1) aktivitas yang merupakan instruksi langsung dari kekaisaran (2) dilakukan oleh pengelana-pengelana Buddhis (meskipun diantara mereka pun juga ada yang memang merupakan instruksi langsung dari kekaisaran). Sehingga, penyerangan yang dilakukan oleh tentara Cina yang dipimpin oleh Nian Nio Lian Khi ke Leupung apabila merupakan instruksi langsung dari kekaisaran tentu saja diragukan.

Apabila merujuk pada tarikh 1059-1069, kekuatan politik yang berkuasa di daratan Tiongkok adalah Dinasti Song. Di dalam kronik-kronik Dinasti Song sendiri tidak ada keterangan melakukan ekspedisi maupun penyerangan yang dilakukan kepada daerah Leupung. Sehingga tentu saja ini bukanlah intruksi yang diberikan oleh Kekaisaran Tiongkok.

Persoalan mengenai eksistensi Kerajaan Indra Purba pun masih menjadi persoalan. Apabila merujuk pada keterangan-keterangan yang ada bahwa “…Kerajaan Indra Purba telah berdiri sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Isa, yang selama ribuan tahun itu telah berkali-kali mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarahnya, telah mengalami berkali-kali serbuan dari luar, umpamanya dari Cina, Gola, Sriwijaya, Portugis dan lain-lain.” Keterangan ini tidak didukung oleh keberadaan sumber tertulis sezaman, maupun sumber-sumber arkeologis yang menunjukkan keberadaan eksistensi kerajaan ini.

Selain itu, konsep kerajaan di Kepulauan Nusantara baru dikenal ketika Indianisasi memasuki kawasan Nusantara sekitar awal tarikh Masehi. Muncul dugaan, yang dimaksud kerajaan ini kemungkinan merupakan konsep kesukuan yang memang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebelum kedatangan kebudayaan India di Kepulauan Nusantara.

Kedua, tidak ada keterangan yang jelas mengenai tarikh waktu Maharaja Indra Sakti menikahkan putrinya yang bernama Puteri Blieng Indra Kesuma dengan Meurah Johan dan tarikh waktu meninggalnya Maharaja Indra Sakti pada tahun 1205. Kemungkinan keduanya dinikahkan dua puluh lima tahun sebelum mangkatnya Maharaja Indra Sakti sekitar tahun 1180. Namun, persoalan utamanya bukanlah mengenai hal ini, persoalannya adalah berapa lama Maharaja Indra Sakti berkuasa di Kerajaan Indra Purba ini?.

Berdasarkan keterangan awal mengenai penyerangan yang dilakukan oleh tentara Cina pada tahun 1059-1069 dengan kurun waktu meninggalnya Maharaja Indra Sakti pada tahun 1205 ada rentang waktu sekitar 146 tahun. Apakah sang raja memerintah hingga waktu tersebut? Apakah sang raja dikaruniai umur yang sangat panjang? Dan jika merujuk pada persoalan pernikahan putri Maharaja Indra Sakti dengan Meurah Johan, berapa usia pernikahan putrinya? Tentu saja hal ini tidak dapat diterima dengan akal saat ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat dengan keterangan dari sumber-sumber lokal ini, mungkin saja apa yang tidak dapat diterima oleh akal saat ini, kemungkinan menjadi masuk akal di masa itu. Kemungkinan lainnya adalah terdapat kesalahan tulis yang dimaksud tahun 1056-1059 (seharusnya mungkin 1156-1159). Akan tetapi, tetaplah keterangan ini merupakan kekayaan kearifan lokal budaya yang patut dihargai dan tentu juga menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan penggalian lebih mendalam mengenai sejarah Indonesia.

Raja-Raja Kerajaan Darussalam

- Sultan Alaiddin Johan Syah (1204/1205-1234)

- Sultan Alaiddin Ahmad Syah (1234-1267)

- Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I (1267-1309)

- Sultan Alaiddin Firman Syah (1309-1354)

- Sultan Alaiddin Mansur Syah I (1354-1408)

- Sultan Alaiddin Mahmud Syah II (1408-1465)

Meurah Johan/Sultan Alaiddin Johan Syah (1204/1205-1234)

Terlepas dari keterangan-keterangan di atas, selanjutnya berfokus pada keterangan bahwa setelah diangkatnya Meurah Johan sebagai raja pada tahun 1205, Kerajaan Indra Purba dijadikan kerajaan Islam dengan nama Kerajaan Darussalam dan ibu kota negara dibuat yang baru ditepi sungai Kuala Naga (Krueng Aceh sekarang) dan dinamai Bandar Darussalam.

Dengan keterangan di atas yang menyatakan Kerajaan Indra Purba dijadikan Kerajaan Islam memberikan penjelasan bahwa Kerajaan Indra Purba sebelumnya bukanlah kerajaan bercorak Islam, mungkin saja bercorak India (Hindu atau pun Buddha) jika dinilai dengan kuatnya pengaruh hegemoni politik Kerajaan Sriwijaya. Hingga saat ini tidak ada keterangan maupun bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan ini bercorak Hindu, Buddha ataupun masih menganut kepercayaan lokal. Akan tetapi, dengan penggunaan kata ‘Indra’ yang bercirikan India terutama pada ajaran Hindu, Kerajaan Indra Purba kemungkinan adalah kerajaan bercorak Hindu.

Di samping membangun ibukota negara yang baru Banda Darussalam, Sultan Alaidin Johan Syah juga mendirikan sebuat tempat peristirahatan di daerah pegunungan, pada sebuah dataran tinggi yang bernama Glee Weueng, di Kampung Mamprai. Di tempat ini pula, Sultan Alaidin Johan Syah dimakamkan, Sultan Alaidin Johan Syah mangkat pada tahun 1234 dan digantikan oleh putranya yaitu Sultan Alaiddin Ahmad Syah.

Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Johan Syah ini Kerajaan Darussalam terpecah menjadi dua yaitu Kerajaan Darul Kamal (Aceh Darul Kameu) yang terletak di seberang Sungai Aceh ke pedalaman sekitar Darul Imarah dan Makota Alam di seberang Sungai Aceh arah ke pantai laut yang berpusat di Pangoe Raya.

Kedua kerajaan (Darul Kamal/Darussalam dan Makota Alam) tidak pernah rukun dan selalu terjadi peperangan diantara keduanya, namun keduanya tidak pernah dapat mengalahkan satu sama lain. Meskipun Makota Alam telah memperkuat persenjataanya dengan mendatangkan meriam dari Teluk Lamri, tetap tidak dapat mengalahkan Kerajaan Darussalam.

Sultan Alaiddin Ahmad Syah (1234-1267)

Sultan Alaiddin Ahmad Syah memerintah di Kerajaan Darussalam pada tahun 1234 setelah menggantikan Sultan Alaidin Johan Syah yang telah mangkat. Keterangan yang berhasil di dapatkan pada periode pemerintahan Sultan Alaiddin Ahmad Syah adalah keberhasilannya menguasai Kerajaan Indrajaya di Leupung yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Cina dan dirubah namanya menjadi Panton Bie/Kantoli. Tidak ada keterangan tarikh waktu penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Alaiddin Ahmad Syah ini.

Berdasarkan pada keterangan di atas, meskipun belum jelas waktunya kapan, dapat ditarik sebuah narasi bahwa penyerangan yang dilakukan oleh tentara Cina pada tahun 1059-1069 ke Kerajaan Indra Purba pada masa pemerintahan Maharaja Indra Sakti yang berhasil dikalahkan atas bantuan dari Meurah Johan, nampaknya hanya mengalahkan tentara Cina yang menyerbu Kerajaan Indra Purba saja di Lamuri. Sedangkan tentara Cina yang telah menguasai Kerajaan Indra Jaya di Leupung belum berhasil untuk dikalahkan oleh Meurah Johan hingga dirinya diangkat sebagai raja di Kerajaan Indra Purba dan merubah nama kerajaan ini menjadi Kerajaan Darussalam.

Keberhasilan Sultan Alaiddin dalam mengalahkan tentara Cina menunjukkan keberhasilan Kerajaan Darussalam dalam memperluas pengaruh wilayah kekuasaannya yang sebelumnya hanya meliputi daerah utara dan timur pantai utara sumatra kini meluaskan wilayahnya hingga ke daerah barat. Sultan Alaiddin Ahmad Syah wafat pada tahun 1267 dan digantikan oleh Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I.

Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I (1267-1309)

Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I naik takhta pada tahun 1267 menggantikan Sultan Alaiddin Ahmad Syah. Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I ini Kerajaan Darussalam berusaha untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan berhasil mengislamkan daerah-daerah seperti Indrapuri dan Indrapatra. Keterangan ini menunjukkan sebenarnya belum semua wilayah kekuasaan dari Kerajaan Darussalam tersentuh oleh ajaran agama Islam dan penduduknya masih belum mengkonversi kepercayaan mereka. Ajaran agama Islam yang dianut oleh penduduk Kerajaan Darussalam sebelum periode pemerintahan Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I diperkirakan hanya tersebar di daerah pelabuhan Bandar Darussalam dan Sungai Krueng saja, sedangkan daerah pedalaman masih menganut ajaran lama mereka (mungkin Hindu, Buddha maupun menganut kepercayaan lokal).

Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I juga dibangun keraton yang bernama Darud-dunia dan Masjid Baiturrahman di Banda Darussalam pada tahun 1292. Namun, keterangan ini menjadi pertanyaan berkaitan masjid yang dibangun oleh Sultan Mahmud Syah I apakah Masjid Baiturrahman yang sekarang ini kita kenal atau sebuah masjid yang berbeda?. Apabila mengacu pada Masjid Baiturrahman yang kita kenal sekarang, berdasarkan keterangan dokumen tertulis sejaman dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I mangkat pada tahun 1292 dan digantikan oleh Sultan Alaiddin Firmansyah.

Sultan Alaiddin Firman Syah (1309-1354)

Sultan Alaiddin Firmansyah naik takhta Kerajaan Darussalam pada tahun 1292 menggantikan Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I. Tidak ada keterangan mengenai masa pemerintahan Sultan Alaiddin Firman Syah di Kerajaan Darussalam. Sultan Alaiddin Firman Syah wafat pada tahun 1354 dan digantikan oleh Sultan Alaiddin Mansur Syah I.

Sultan Alaiddin Mansur Syah I (1354-1408)

Sultan Alaiddin Mansur Syah I naik takhta Kerajaan Darussalam pada tahun 1354 menggantikan Sultan Alaiddin Firmansyah. Tidak ada keterangan mengenai masa pemerintahan Sultan Alaiddin Firman Syah di Kerajaan Darussalam. Sultan Alaiddin Mansur Syah I wafat pada tahun 1408 dan digantikan oleh Sultan Alaiddin Mahmud Syah II.

Sultan Alaiddin Mahmud Syah II (1408-1465)

Sultan Alaiddin Mahmud Syah II naik takhta Kerajaan Darussalam pada tahun 1408 menggantikan Sultan Alaiddin Firmansyah. Tidak ada keterangan mengenai masa pemerintahan Sultan Alaiddin Firman Syah di Kerajaan Darussalam. Sultan Alaiddin Mahmud Syah II wafat pada tahun 1465 dan digantikan oleh Sultan Alaiddin Husain Syah.

Kerajaan Islam Aceh

Kerajaan Islam Aceh bukanlah suatu kekuatan politik yang berbeda dari Kerajaan Darussalam. Kerajaan Islam Aceh adalah nama baru bagi Kerajaan Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Alaiddin Husain Syah setelah berhasil mempersatukan beberapa kekuatan politik di daerah sekitar Aceh Besar (sekarang) ke dalam bentuk federasi dengan nama baru yaitu Kerajaan Islam Aceh pada tahun 1465.

Raja-Raja Kerajaan Islam Aceh

- Sultan Alaiddin Husain Syah (1465-1480)

- Sultan Alaiddin Inayat Syah (1480-1490)

- Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah (1490-1497)

- Sultan Alaiddin Syamsu Syah bin Raja Munawar Syah (1497-1511)

- Sultan Alaiddin Ali Mughayat Syah (1511)

Sultan Alaiddin Husain Syah (1465-1480)

Sultan Alaiddin Husain Syah naik takhta Kerajaan Darussalam pada tahun 1465 menggantikan Sultan Alaiddin Mahmud Syah II. Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Husain Syah ia mempersatukan beberapa kerajaan kecil yang berada di daerah Aceh Besar (sekarang) dan Pidie menjadi sebuah federasi yang bernama Kerajaan Islam Aceh.

Upaya yang dilakukan oleh Sultan Alaiddin Husain Syah ini nampaknya menunggu momentum menyusutnya hegemoni politik Kerajaan Majapahit. Ini pula nampaknya yang menjadi penyebab tidak adanya keterangan mengenai masa pemerintahan tiga raja sebelum Sultan Alaiddin Husain Syah yang memerintah sejak 1309-1465 (Sultan Alaiddin Firman Syah, Sultan Alaiddin Mansur Syah I, dan Sultan Alaiddin Mahmud Syah II).

Seiring sifat agresif Kerajaan Majapahit dalam menanamkan hegemoni politiknya sejak tahun 1328 di era Tribhuana Tunggadewi dan memuncak hingga masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389). Meskipun sempat dilanda oleh terjadinya Perang Paregreg (1404-1406), nampaknya hegemoni politik itu masih tetap bertahan hingga menjelang keruntuhannya sekitar tahun 1468 di bawah pemerintahan Bhre Kertabhumi yang dilanjutkan oleh Dinasti Girindawardhana.

Bentuk federasi yang dibentuk oleh Sultan Alaiddin Husain Syah nampaknya mengikuti konsep mandala yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dalam mengontrol kekuasaannya. Sultan Alaiddin Husain Syah juga merubah ibukota kerajaan yang sebelumnya adalah Banda Darussalam menjadi Banda Aceh Darussalam. Sultan Alaiddin Husain Syah wafat pada tahun 1480 dan digantikan oleh Sultan Alaiddin Inayat Syah.

Sultan Alaiddin Inayat Syah (1480-1490)

Sultan Alaiddin Inayat Syah naik takhta Kerajaan Islam Aceh pada tahun 1480 menggantikan Sultan Alaiddin Husain Syah. Tidak ada keterangan mengenai masa pemerintahan Sultan Alaiddin Inayat Syah di Kerajaan Darussalam, yang ada hanya keterangan bahwa ia dikebumikan di Kandang Bilui. Sultan Alaiddin Inayat Syah wafat pada tahun 1490 dan digantikan oleh Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah.

Tidak adanya keterangan mengenai masa pemerintahan Sultan Alaiddin Inayat Syah (1480-1490) kemungkinan disebabkan telah terjadinya stabilisasi politik di kawasan utara Pulau Sumatra yang telah berhasil dikonsolidasikan oleh Sultan Alaiddin Husain Syah. Namun, di sisi lain mungkin yang terjadi adalah sebaliknya, setelah bentuk federasi dilakukan pada masa Sultan Alaiddin Husain Syah, memang sempat ‘meredam’ potensi-potensi konflik yang mungkin muncul di kawasan utara Pulau Sumatra. Persoalan tentang potensi-potensi konflik yang muncul ini menimbang begitu pentingnya kawasan pantai utara Pulau Sumatra dalam aktivitas kemaritiman dan perdagangan internasional.

Namun, sepeninggal Sultan Alaiddin Husain Syah, bentuk federasi ini kemudian menimbulkan persoalan. Hal ini dapat dilihat pada masa pemerintahan raja selepas Sultan Alaiddin Inayat Syah yaitu Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah yang diangkat sebagai raja pada 1490. Bentuk federasi ini bukan berarti tanpa masalah, kerajaan-kerajaan yang termasuk di dalam federasi dapat memperkuat militernya dan terkadang dapat lebih kuat dibandingkan dengan kerajaan pusat.

Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah (1490-1497)

Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah diangkat sebagai raja Kerajaan Islam Aceh pada tahun 1490. Namun, diangkatnya Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah ditentang oleh Maharaja Pidie, Syamsu Syah, sehingga terjadi perang saudara. Di dalam Hikayat Aceh, meskipun Kerajaan Islam Aceh telah dibentuk dengan wujud federasi dan nampaknya, Pidie (Makota Alam) termasuk ke dalam bagian dari federasi ini, tetapi pertentangan antara Makota Alam dengan Darussalam yang terjadi sejak masa Sultan Alaiddin Johan Syah masih tetap berlanjut.

Perlu diamati kembali, bahwa bentuk federasi ini dibangun atas dasar lebih dari satu kerajaan. Di dalam fenomena federasi Kerajaan Islam Aceh ini terdiri dari beberapa kesatuan politik yang mungkin memiliki hak untuk dapat memimpin sebuah federasi. Keterangan adanya pertentangan dengan pengangkatan Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah oleh Maharaja Pidie ini menunjukkan bahwa Pidie adalah bagian dari federasi Kerajaan Islam Aceh.

Fenomena di atas diperkuat dengan keterangan yang ada di dalam kanon Adat Makeuta Alam bahwa Maharaja Pidie, Syamsu Syah (kemudian menjadi Sultan Alaiddin Syamsu Syah) adalah putra dari Sultan Munawar Syah. Sedangkan Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah namanya tidak disebutkan dalam kanon tersebut yang menunjukkan keduanya tidak memiliki hubungan darah secara langsung (satu bapak/satu ibu) maupun tidak menunjukkan adanya kemungkinan salah satu diantaranya merasa berhak karena status ibu mereka di dalam federasi itu yang menunjukkan bahwa salah satu diantara mereka yang lebih berhak menjadi raja di dalam federasi.

Pertentangan yang menuju pada perang saudara memberikan isyarat meskipun keduanya tidak memiliki keterkaitan darah, sepertinya kedua tokoh ini masih memiliki hubungan darah meskipun tidak langsung atau tidak terlalu dekat. Namun, sepertinya apabila mengingat kembali kisah awal dari Sultan Alaiddin Johan Syah yang masih bernama Meurah Johan, memungkin ini dapat terjawab meskipun masih berupa spekulasi belaka.

Ketika Sultan Alaiddin Johan Syah masih memakai nama Meurah Johan, ia telah berhasil membantu Maharaja Indra Sakti dari Kerajaan Indra Purba untuk mengalahkan tentara Cina yang dipimpin oleh Nian Nio Lian Khi. Maharaja Indra Sakti menikahkan putrinya yang bernama Puteri Blieng Indra Kesuma dengan Meurah Johan. Setelah pernikahan itu Nian Nio Lian Khi yang telah dikalahkan pun akhirnya dinikahkan oleh Meurah Johan dan mengganti namanya dengan nama Putroe Neng.

Terpecahnya Kerajaan Darussalam menjadi dua bagian (Darul Kamal/Aceh Darul Kameu) dan Makota Alam nampaknya adalah upaya yang dilakukan oleh Sultan Alaiddin Johan Syah untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan antara putra-putra dari istri-istrinya. Ini pun dengan asumsi bahwa Sultan Alaiddin Johan Syah memiliki keturunan dari kedua istrinya itu.

Kini, berasumsi pada keyakinan Sultan Alaiddin Johan Syah memiliki keturunan dari kedua istrinya. Sultan Alaiddin Johan Syah nampaknya membagi kerajaan yang ia pimpin menjadi dua bagian; untuk keturunan dari Puteri Blieng Indra Kesuma (putri Maharaja Indra Sakti) dan untuk keturunan Nian Nio Lian Khi (Putroe Neng). Apa yang dilakukan oleh Sultan Alaiddin Johan Syah layaknya apa yang dilakukan oleh Airlangga di Jawa.

Pada tahun 1042, Airlangga membagi dua wilayah kerajaannya. Pendeta Mpu Bharada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Maka berdiri dan terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan barat di wilayah Panjalu berpusat di ibu kota yang baru didirikan, yaitu Daha, diberikan kepada Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur di wilayah Janggala berpusat di ibu kota lama, yaitu Kahuripan, diberikan kepada Mapanji Garasakan.

Di dalam pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Sultan Alaiddin Johan Syah ini tidaklah diketahui secara pasti keturunan siapa memerintah di mana. Namun, apabila melihat pada garis keturunan, keturunan dari Puteri Blieng Indra Kesuma tetap memerintah di Kerajaan Darussalam (Darul Kamal/Aceh Darul Kameu) sedangkan keturunan dari Putroe Neng mendirikan Dinasti Meukuta Alam. Ini pun baru perkiraan semata, sebab kanon Makeuta Alam yang ditemukan ini tidak memberikan penjelasan secara detail sehingga tidak dapat diketahui mengenai asal-usul Dinasti Meukuta Alam. Perlu diketahui bahwa kanon Meukuta Alam ini belum lengkap/tidak utuh dikarenakan naskah ini ditemukan dari sisa pertempuran ketika pasukan Belanda menyerang dan menduduki masjid Indrapuri pada tahun 1879.

Terlepas daripada keruwetan terpecahnya bekas Kerajaan Indra Purba yang telah menjadi Kerajaan Darussalam, kini pada masa Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah, pertentangan antara Kerajaan Darussalam dan Meukuta Alam kembali muncul. Syamsu Syah, putra raja Munawar Syah dari Meukuta Alam berusaha untuk mengakhiri perselisihan dan pertentangan antara kedua kerajaan. Keterangan ini didapatkan di dalam Hikayat Aceh.

Berdasarkan keterangan dari Hikayat Aceh, Pada tahun 1497 Syamsu Syah berpura-pura untuk mengakhiri permusuhan diantara kedua kerajaan itu dengan cara menjodohkan putranya, Ali Mughayat Syah dengan putri dari Kerajaan Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah. Pada saat mengantarkan mas kawin menuju ibukota Darussalam yang dilakukan secara arak-akan itu ternyata disembunyikan senjata-senjata. Sesampainya di ibukota, pasukan Meukuta Alam melakukan penyerangan yang menyebabkan banyak pembesar Darussalam yang tewas termasuk juga Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah.

Setelah tewasnya Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah, Syamsu Syah mengambil kendali pemerintahan Kerajaan Darussalam dan menyatukan kedua kerajaan tersebut. Sedangkan, saudara dari Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah, Alauddin Riayat Syah yang pada saat peristiwa itu berada di Daya tidak pernah kembali ke Darussalam, dan akhirnya mendirikan Kerajan Daya.

Sulan Alaiddin Syamsu Syah bin Raja Munawar Syah (1497-1511)

Setelah wafatnya Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah pada tahun 1497, Syamsu Syah naik takhta sebagai raja Kerajaan Islam Aceh. Identitasnya yang ‘berbeda’ dengan raja-raja Kerajaan Islam Aceh sebelumnya menunjukkan ia tidak berasal dari garis keturunan yang sama dan hanya mungkin memiliki hubungan yang cukup jauh dengan penguasa-penguasa Kerajaan Islam Aceh sebelumnya.

Penggunaan gelar “Alaiddin” sepertinya merupakan suatu bentuk legitimasi bahwa dirinya adalah sebagai penguasa sah dan memberikan petunjuk bahwa dirinya memang masih memiliki kekerabatan dengan Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah. Di sisi lain, yang menjadi petunjuk bahwa dirinya menjadi raja Kerajaan Islam Aceh bukan karena garis keturunan adalah penggunaan gelar yang ditambah dengan identitas orangtuanya (bin Raja Munawar Syah).

Setelah dinobatkan sebagai raja Kerajaan Islam Aceh, Sultan Alaiddin Mudhaffar Syah membangun istana baru dengan dilengkapi sebuah masjid yang diberi nama Masjid Baitur Rahim disamping Masjid Baitur Rahman yang telah ada diseberang sungai Krueng. Perlu diingat kembali nampaknya Masjid Baitur Rahman yang dimaksud adalah masjid yang berbeda dengan yang dikenal sekarang. Masjid Baitur Rahman yang dimaksud adalah masjid yang dibangun oleh Sultan Alaiddin Johan Mahmud Syah I pada tahun 1292. Sedangkan yang dikenal sekarang adalah Masjid Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612.

Sultan Alaiddin Syamsu Syah mendiami keraton (istana) yang baru itu dengan nama Keraton Kuta Alam, sementara putranya Ali Mughayat Syahdiangkat menjadi Amirul-Harb (Panglima Angkatan perang) yang bertempat di Keraton Darud Dunia. Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Syamsu Syah harus menghadapi kenyataan keberadaan tentara Portugis yang telah berhasil menduduki Malaka. Keberadaan Portugis di Malaka tentu saja berdampak bagi perekonomian kerajaan-kerajaan yang berada di pantai utara Sumatra. Tidak hanya bagi Kerajaan Islam Aceh, melainkan juga Pasai, Pedir, Aru, Teumieng, Aru dan Daya.

Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis mulai memaksakan kehendaknya untuk melakukan monopoli perdagangan kepada raja-raja di Aru, Pasai, Pedir, dan Daya. Di Kerajaan-kerajaan ini, Portugis mulai mendirikan kantor dagang dan menempatkan pasukannya. Keadaan inilah yang menyebabkan Ali Mughayat Syahmemaksa ayahnya yang sudah tua, Sultan Alaiddin Syamsu Syah untuk meletakkan jabatan dan menyerahkan kepemimpinan negara kepadanya. Sultan Alaiddin Syamsu Syah menyetujui hal tersebut dan menyerahkan takhta Kerajaan Islam Aceh kepada Ali Mughayat Syahpada 12 Zulkaidah 916 H (1511 M).

Deklarasi Kerajaan Aceh Darussalam

Ditengah semakin melemahnya eksistensi kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu dipertengahan abad ke-16 akibat dominasi Portugis di Selat Malaka, nyatanya Kerajaan Aceh tetap bertahan menghadapi persaingan dagang dari Portugis. Sultan Alaiddin Ali Mughayat Syah menyusun kekuatan Aceh dan bertekad untuk mengusir Portugis. Sultan Alaiddin yang naik takhta pada 1511 itu mendeklarasikan Kerajaan Aceh Darussalam menggantikan nama Kerajaan Islam Aceh.

Perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam

Kerajaan Aceh Darussalam berkembang sejak masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah pada 1511 dan mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1607 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Setelah masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam berangsur mengalami kemunduran hingga dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda setelah Sultan Muhammad Daud Syah menyerah kepada Belanda pada tahun 1903.

Raja-Raja Kerajaan Aceh Darussalam

Berikut ini adalah raja-raja yang memerintah di Kerajaan Aceh;

- Sultan Ali Mughayat Syah (1511-1528);

- Sultan Salahuddin (1528-1537);

- Sultan Alaudin Riayat Syah II/Sultan Alaiddin Riayat Syah al-Qahhar (1537-1568);

- Sultan Husain Alaudin Riayat Syah III (1571-1575);

- Sultan Muda Bin Husain Syah (1575-1576);

- Sultan Mughal Sri Alam Pariaman Syah, (1576);

- Sultan Zainal Abidin (1576-1577);

- Sultan Alaiddin Mansyur Syah (1577 -1586);

- Sultan Ali Riayat Syah/Raja Buyung, (1586-1588);

- Sultan Alaiddin Riayat Syah IV/Sultan Alaiddin Riayat Syah Syaidil Mukamil (1588-1604);

- Sultan Muda Ali Riayat Syah V (1604-1607);

- Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah (1607-1636);

- Sultan Mughayat Syah Iskandar Thani, (1636-1641);

- Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, (1641-1671);

- Sultanah Nur Alam Naqiatuddin Syah, (1675-1678);

- Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688);

- Sultanah Kemalat Syah (1688-1699);

- Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin/Jamalul Lail (1699-1702);

- Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui ibn Syarif Ibrahim. (1702 -1703);

- Sultan Jamalul Alam Badrul Munir Bin Syarif Hasyim (1703-1726);

- Sultan Jauhar Alam Amaddin Syah (1726);

- Sultan Syamsul Alam Wan Di Teubeueng (1726-1727);

- Sultan Alaiddin Ahmad Syah (1727-1735);

- Sultan Alaiddin Johan Syah (1735-1760);

- Sultan Alaiddin Mahmud Syah (1760-1764, 1765-1773, 1773-1781);

- Sultan Badruddin Johan Syah/Maharaja Labui (1764-1765);

- Raja Udah Na Lela/Sulaiman Syah (1773);

- Sultan Alaiddin Muhammad Syah (1781-1795);

- Sultan Alaiddin Jauhar Alam Syah, (1795-1814, 1820-1824);

- Said Husin (1814);

- Sultan Saifil Salam/Said Abdullah (1815-1820);

- Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah (1824-1836);

- Sultan Alaiddin Ali Iskandar Syah (1836, 1854-1858);

- Sultan Alaiddin Ibrahim Mansyur Syah (1836-1854, 1858-1870);

- Sultan Alaiddin Mahmud Syah (1870-1874);

- Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah, (1874 -1903).

Sultan Alaiddin Ali Mughayat Syah (1511-1528)

Ali Mughayat Syah dilantik dengan menggunakan gelar Sultan Alaiddin Ali Mughayat Syah dan bertekad untuk mengusir Portugis dari seluruh daratan pantai utara Sumatra. Agar dapat melaksanakan keinginannya itu, Sultan Ali Mughayat Syah ingin agar kerajaan-kerajaan kecil yang berada di wilayah Aceh untuk dapat bersatu menjadi sebuah kerajaan yang besar, kuat dan bersatu serta memiliki angkatan darat dan laut yang disiplin.

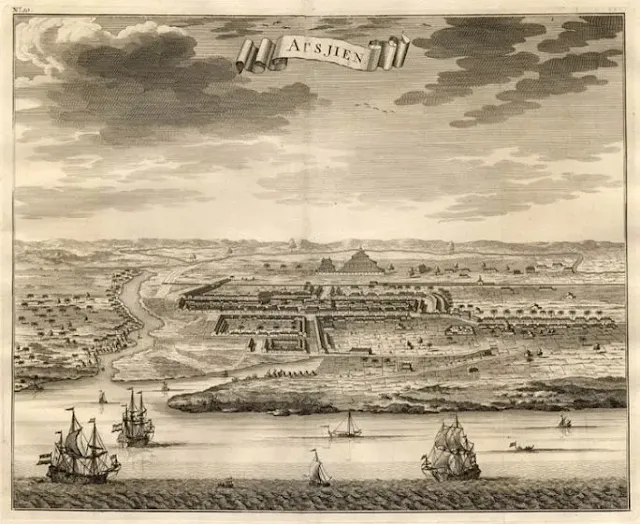

Sejak Portugis berhasil menguasai Malaka pada 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Kerajaan Aceh mulai membangun bandar utamanya, yaitu Banda Aceh sebagai salah satu pelabuhan yang dapat mengimbangi kepopuleran Malaka yang telah jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Setelah berhasil membangun pelabuhannya, Pelabuhan Aceh telah berkembang menjadi pusat perdagangan terutama bagi pedagang-pedagang muslim yang sebelumnya singgah di Malaka.

Pelabuhan Aceh mulai tampil menjadi pesaing Malaka dalam aktivitas perdagangan internasional. Kemunculan Pelabuhan Aceh sebagai pesaing Portugis di Malaka tidak terlepas dari keberhasilan Kerajaan Aceh dalam memanfaatkan situasi politik dari mundurnya Kerajaan Samudra Pasai.

Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, para pedagang muslim enggan untuk singgah di Malaka, sehingga mencari pelabuhan lain yang dianggap strategis dan dikuasai oleh kekuatan politik bercorak Islam. Hal inilah yang nampaknya dijadikan sebagai kesempatan bagi Kerajaan Aceh untuk mengembangkan pelabuhannya dan mendapatkan keuntungan dari para pedagang yang singgah untuk membangun kekuatan politiknya.

Di dalam melaksanakan keinginannya untuk mengusir Portugis, Sultan Ali Mughayat Syah mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini adalah kerajaan yang berbentuk kesatuan bukan federasi seperti sebelumnya. Sultan Ali Mughayat Syah mengambil langkah yang cepat dan tegas dengan mengirimkan peringatan tegas kepada raja-raja Daya, Pidie, Pasai dan Aru agar mereka mengusir Portugis dari negerinya masing-masing dan kemudian bersatu menjadi satu kerajaan yang besar.

Peringatan yang diberikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah tidak digubris oleh kerajaan-kerajaan itu, mereka semakin memberi tempat bagi Portugis, sehingga memaksa Sultan Ali Mughayat Syah memaksakan kehendaknya melalui jalan kekerasan. Sebelum berkonsentrasi menghadapi Portugis di Malaka, Kerajaan Aceh melakukan konsolidasi kekuatannya terlebih dahulu untuk meminimalisir ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara menguasai beberapa kerajaan di pesisir pantai utara Pulau Sumatra.

Saat ingin menyerang Kerajaan Daya, Sultan Ali Mughayat Syah sempat dilarang oleh Ayahnya, Sultan Syamsu Syah. Namun, karena tekadnya sudah menguat dan dinilainya penetrasi Portugis sudah masuk terlalu jauh ke Kerajaan Daya, maka ia tetap melaksanakan penyerangan. Penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Ali Mughayat Syah dilakukan sepanjang 1520-1524.

Pada tahun 1521 Sultan Ali Mughayat Syah mulai melakukan penyerangan ke Kerajaan Daya. Penyerangan ini dilakukan di darat dan juga pertempuran laut yang pada bulan Mei 1521 berhasil menewaskan Laksamana Jorge de Berito pimpinan armada Portugis. Penyerangan yang dilakukan olehnya ini berhasil membuat kekuatan Portugis yang terletak di Kerajaan Daya berhasil dihancurkan. Raja Daya dan tentara Portugis yang melarikan diri ke Pidie pun dikejar di mana dihancukan pula Pidie oleh tentara Sultan Ali Mughayat Syah. Raja Daya dan Pidie yang melarikan diri ke Pasai pun juga berhasil dihancurkan oleh tentara Kerajaan Aceh Darussalam.

Sultan Ali Mughayat Syah sejak tahun 1523 telah membangun hubungan politik dengan Kerajaan Johor untuk berkoalisi menyerang Malaka yang telah dikuasai oleh Portugis. Di sisi lain, Portugis menganggap Kerajaan Aceh sebagai ancaman terhadap posisi mereka di Malaka. Maka, pada 1523 Portugis memutuskan untuk menyerang Kerajaan Aceh.

Kerajaan Aceh secara penuh berhasil menguasai Daya, Pedir dan juga sisa-sisa wilayah Kerajaan Samudra Pasai dalam tempo yang sangat singkat pada tahun 1524. Setelah berhasil mengusir Portugis dari seluruh daratan Aceh, Sultan Ali Mughayat Syah kembali ke ibukota Banda Aceh Darussalam dan mengangkat adiknya, Laksamana Raja Ibrahim sebagai Raja Muda untuk wilayah timur kerajaan (Pasai dan Aru). Setelah keberhasilan itu, Kerajaan Aceh secara siap untuk menghadapi Portugis di Malaka.

Pertempuran segera berlanjut antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan Portugis, dan kini terjadi di Teluk Aru pada November 1524. Armada Laut Aceh dipimpin oleh Laksamana Raja Ibrahim dan di dalam pertempuran pada 30 November 1524, Laksamana Raja Ibrahim tewas dalam pertempuran sehingga ia harus digantikan oleh Laksamana Malik Uzair (putra Sulta Salathin Meureuhoom Jaya, ipar dari Sultan Ali Mughayat Syah).

Pertempuran antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan Portugis terus terjadi di sepanjang perairan Aceh. Pada tahun 1526 Laksamana Malik Uzair tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Setelah tewasnya Laksamana Malik Uzair, Sultan Ali Mughayat Syah mengangkat Malik Abdul Qahhar sebagai panglima perang untuk kawasan timur Aceh dan juga sebagai Raja Muda di Aru.

Memasuki tahun 1528 Kerajaan Aceh Darussalam telah berhasil membersihkan wilayah Aceh sepenuhnya dari penetrasi bangsa Barat dan ancaman yang datang dari internal wilayah Aceh. Setelah membuat fondasi yang kuat bagi Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Ali Mughayat Syah menciptakan bendera Kerajaan Aceh Darussalam yang bernama “Alam Zufiqar” yang berwarna merah darah dengan pedang putih yang melintang diatasnya.

Pada tahun 1529 Kerajaan Aceh Darussalam yang secara langsung di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah tersebut juga mampu mengalahkan kapal Portugis yang dipimpin oleh Simao de Souza Galvao di Bandar Aceh. Setelah memiliki kapal yang berhasil dirampas dari Bandar Aceh ini, Sultan Ali Mughayat Syah mulai bersiap-siap untuk melakukan penyerangan terhadap Malaka yang dikuasai oleh Bangsa Portugis. Namun, rencana penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Ali Mughayat Syah itu menemui kegagalan.

Kegagalan itu disebabkan oleh karena ketika perjalanan menuju Malaka, awak kapal dari armada Kerajaan Aceh tersebut justru berhenti sejenak di sebuah kota. Di sana mereka dijamu dan dihibur oleh rakyat sekitar, sehingga secara tak sengaja sang awak kapal membeberkan rencananya untuk menyerang Malaka yang dikuasai Portugis. Hal tersebut didengar oleh rakyat Portugis yang bermukim di sana, sehingga ia pun melaporkan rencana tersebut kepada Gubernur daerah Portugis. Sehingga Portugis dapat bersiap untuk menghadapi gempuran yang akan dilakukan oleh Kerajaan Aceh.

Setelah kegagalan menyerang Portugis di Malaka, Sultan Ali Mughayat Syah kembali ke Kerajaan Aceh. Pada tahun 1530 Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia setelah diracun oleh salah seorang istrinya yang berasal dari Kerajaan Daya. Istrinya membalas dendam atas perlakuan Sultan Ali Mughayat Syah kepada saudara laki-laki sang istri, Raja Daya. Dengan kematian Sultan Ali Mughayat Syah maka serangan terhadap Portugis di Malaka dibatalkan. Sultan Ali Mughayat Syah dimakamkan di Kandang XII, sebuah kompleks pemakaman di areal Dalam Sultan Aceh di Banda Aceh. Setelah Sultan Ali Mughayat Syah meninggal, posisi raja Kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Alauddin Syah (Sultan Salahuddin).

Sultan Salahuddin (1528-1537)

Sultan Alauddin Syah (Sultan Salahuddin) naik takhta Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1528 menggantikan Sultan Ali Mughayat Syah. Keputusan untuk menaikkan takhta Sultan Salahuddin sepertinya tidak disebabkan oleh karena Sultan Ali Mughayat Syah telah meninggal. Hal ini dibuktikan dari keterangan pada tahun 1529 Sultan Ali Mughayat Syah masih memimpin peperangan terhadap Portugis. Kemungkinan naiknya Sultan Salahuddin sebagai Sultan Aceh karena Sultan Ali Mughayat Syah meletakkan kekuasaannya untuk diteruskan kepada putranya.

Meskipun Sultan Ali Mughayat Syah telah meletakkan kekuasaannya, bukan berarti Sultan Ali Mughayat Syah benar-benar terlepas dari aktivitas politik Kesultanan Aceh Darussalam. Hal ini dibuktikan dengan keterangan di atas di mana ia ikut serta dalam melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal Portugis di perairan Banda Aceh dan merencanakan pula penyerangan kepada Portugis di Malaka. Namun, menemui kegagalan dan hingga kematiannya pada tahun 1530 hal ini tidak pernah terlaksana.

Kegagalan penyerangan Aceh terhadap Portugis yang bertengger di Malaka disebabkan oleh Sultan Salahuddin yang dianggap sebagai sultan yang lemah dan tidak memperdulikan politik dan pemerintahan. Urusan pemerintahan diserahkan kepada para pembantunya. Di sisi lain, meskipun tidak begitu mempedulikan persoalan politik dan pemerintahan, dan berkaitan dengan monopoli Portugis di Malaka, nampaknya berdampak menguntungkan secara ekonomi bagi bandar Aceh. Hal ini dapat terlihat dari perdagangan antara Sumatra dan India sangat ramai terutama perdagangan lada yang mulai diambil alih oleh Kerajaan Aceh Darussalam sejak tahun 1534.

Setelah kegagalan dalam penyerangan terhadap Portugis di tahun 1529-1530, Sultan Salahuddin tetap mempersiapkan diri bagi Kerajaan Aceh Darussalam untuk menghadapi Portugis di Malaka. Meskipun nampaknya persiapan penyerangan kepada Portugis di Malaka tidak kunjung rampung hingga 1537. Karena dianggap tidak cakap dalam mengurusi pemerintahan, Sultan Salahuddin diturunkan dari takhtanya oleh adiknya sendiri, Alaiddin Riayat Syah al-Qahar pada tahun 1537.

Sultan Alaiddin Riayat Syah al-Qahar (1537-1568)

Sultan Alaiddin Riayat Syah al-Qahar naik takhta pada tahun 1537 setelah memaksa kakaknya, Sultan Salahuddin turun takhta. Usaha dari Sultan Salahudin dalam mempersiapkan armada Aceh untuk menghadapi Portugis di Malaka dilanjutkannya, namun dengan kebijakan yang lebih banyak tertuju pada bidang militer.

Pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Ri’ayat Syah al-Kahar, Kerajaan Aceh mulai dengan serius mengembangkan militernya. Selain di bidang militer, Kerajaan Aceh juga menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Kekaisaran Turki, Abysinia dan Mesir. Dari kerjasama inilah Kerajaan Aceh berhasil memperoleh persenjataan yang cukup baik terutama dari Turki.

Pada tahun 1537 Sultan Alaiddin Riayat Syah al-Qahar mulai memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Keberhasilan itu dapat terlihat pada tahun 1539 Sultan Alaudin Ri’ayat Syah al-Kahar berupaya untuk menaklukan Kerajaan Aru, namun menemui kegagalan karena Kerajaan Aru mendapatkan bantuan tentara dari Kerajaan Johor, Perak dan Siak.

Sultan Alaiddin Riayat Syah al-Qahar juga melakukan pembagian masyarakat Aceh ke dalam Sukee (suku) atau kaum. Pembagian itu terdiri atas kaom ihee reutoih (kaum tiga ratus), kaum imeum peuet (kaum imam empat), kaum tok bate (kaum yang mencukupi batu), dan kaom ja sandang (kaum penyandang).

Selain memfokuskan kebijakannya pada bidang militer Sultan Alaudin Ri’ayat Syah al-Kahar juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara disekitaran Laut Merah. Hal ini terbukti dengan keberadaan kapal-kapal Aceh di Laut Merah yang membawa rempah-rempah sejak tahun 1540. Dengan banyaknya kapal-kapal Aceh di Laut Merah, Portugis berupaya untuk menghambat aktivitas kapal-kapal dagang itu dengan mengirimkan armadanya sepanjang tahun 1554-1555 ke Laut Merah untuk dapat menangkap kapal-kapal Aceh. Namun, usaha ini tidak mencapai keberhasilan.

Orang-orang Aceh terkenal sebagai orang yang sangat piawai dalam pelayaran. Ketangkasan militer yang cukup tinggi dan sangat tangkas. Kepiawaian inilah yang menurut orang-orang Portugis menyebabkan perdagangan di Selat Malaka menjadi tidak aman akibat keberadaan orang-orang Aceh di sepanjang jalur Selat Malaka. Selain itu, pelayaran Portugis menuju Pulau Jawa pun seringkali mendapatkan tantangan dari kapal-kapal Aceh. Sejak pertengahan abad ke-16, Kerajaan Aceh telah menjadi ancaman yang serius bagi kedudukan Portugis di Malaka. Sehingga Portugis selalu mencemaskan apabila sewaktu-waktu Kerajaan Aceh menyerang Malaka.

Kembali kepada upaya penaklukan Kerajaan Aru yang gagal oleh Sultan Alauddin Ri’ayat Syah al-Kahar yang menemui akibat adanya bantuan dari Johor, Siak dan Perak pada tahun 1539. Kegagalan dalam penaklukan Kerajaan Aru membuat Sultan Alaudin Ri’ayat Syah al-Kahar mengirimkan utusan ke Turki pada tahun 1563 untuk meminta bantuan terutama untuk memerangi Portugis dan menghadapi Johor. Pada tahun 1564 Kerajaan Aceh menyerang Kerajaan Johor dan berhasil menawan Sultan Alauddin Syah dari Johor.

Upaya permintaan bantuan kepada Turki ini juga diketahui oleh Raja Muda Portugis di Goa bahwa utusan Kerajaan Aceh meminta pengeriman meriam-meriam, pembuat senjata api dan penembak. Utusan Kerajaan Aceh ini membawa banyak emas, lada dan memberikan gambaran akan kekayaan dan keuntungan yang akan didapatkan oleh Turki apabila berhasil mengusir Portugis dari Malaka.

Permintaan Sultan Alaudin Ri’ayat Syah al-Kahar mengenai permintaan bantuan kepada Turki, baru dipenuhi oleh Turki dengan mengirimkan teknisi-teknisi yang handal dibidang kemiliteran pada tahun 1565. Bantuan itu pun hanya dua buah kapal dengan 500 orang Turki yang memiliki keahlian membuat senjata api, penembak dan ahli-ahli di bidang teknik yang baru tiba di Aceh pada kisaran tahun 1566-1567. Kedatangan para teknisi itu tidak langsung secara terburu-buru dimanfaatkan Sultan Alaudin Ri’ayat Syah al-Kahar untuk memerangi Portugis. Namun, ia lebih memilih untuk menguasai daerah-daerah lain di Pulau Sumatra seperti Batak, Aru, dan Barus.

Setelah berhasil menaklukan daerah pedalaman, pada tahun 1568, Kerajaan Aceh kembali menyerang Portugis di Malaka. Penyerangan ini tidak hanya terdiri dari tentara Kerajaan Aceh, melainkan juga tentara Turki dengan dibekali oleh sejumlah meriam berukuran kecil dan besar. Namun, serangan ini gagal lantaran kekuatan militer Portugis lebih tangguh. Kegagalan serangan Kerajaan Aceh ini coba dimanfaatkan oleh Portugis untuk melakukan serangan balik terhadap Kerajaan Aceh pada 1569, namun upaya ini dapat digagalkan oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terus melakukan perlawanan kepada Portugis yang memonopoli perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka.

Tindakan Kerajaan Aceh ini benar-benar membuat orang-orang Portugis pusing bukan main. Seorang uskup, Jorge Temudo yang tinggal di Gowa menyarankan kepada Raja Portugal untuk melakukan blokade terhadap pelabuhan Aceh selama tiga tahun berturut-turut. Menurut Jorge Temudo, orang-orang Aceh terlalu cerdik dan selalu dapat mengatasi strategi yang dilakukan oleh orang-orang Portugis. Oleh sebab itu, Jorge Temudo menganggap bahwa Aceh adalah musuh yang paling berbahaya di Asia.

Demi menjalankan rencananya ini maka dibutuhkan armada sebanyak dua kali lipat. Kapal-kapal ini kemudian ditempatkan di Malaka yang dapat menghadapi setiap kapal Aceh yang akan mengadakan perdagangan di Laut Merah begitu juga kapal-kapal Turki yang melintas. Strategi ini nampaknya berjalan dengan baik di mana Portugis berhasil mengepung Kerajaan Aceh. Namun, yang terjadi bukanlah Portugis yang menyerang Kerajaan Aceh, yang terjadi justru adalah sebaliknya Kerajaan Aceh secara agresif menyerang kapal-kapal Portugis.

Setelah gagal beberapa kali dalam menguasai Malaka, pada 28 September 1571 Sultan Alauddin Ri’ayat Syah al-Kahar meninggal dunia. Posisinya sebagai raja Kerajaan Aceh digantikan oleh putranya, Sultan Ali Riayat Syah (Sultan Husain Alaudin Riayat Syah).

Sultan Husain Alaiddin Ali Riayat Syah (1568-1575)

Sultan Ali Ri’ayat Syah, mengikuti jejak Sultan Alaiddin Riayat Syah, dengan melakukan konfrontasi terhadap dominasi Portugis di Selat Malaka. Hal ini dapat terlihat dari upayanya yang melakukan penyerangan terhadap Malaka dan Perak sepanjang tahun 1573-1575.

Serangan Sultan Ali Ri’ayat Syah tidak berhasil menguasai Malaka namun, menuai keberhasilan dalam menguasai Perak pada tahun 1573 dengan menawan Sultan Mansyur dan keluarganya untuk dibawa ke Kerajaan Aceh. Meskipun sebagai tawanan, Sultan Mansyur dan keluarganya mendapatkan perlakuan yang baik. Putra Sultan Mansyur kemudian dinikahkan dengan putri Sultan Ali Ri’ayat Syah. Setelah itu, Sultan Mansyur kemudian dipulangkan kembali ke Kerajaan Perak untuk kembali memimpin negerinya, namun masih berada di bawah kendali Kerajaan Aceh.

Pada masa pemerintahan Sultan Ali Riayat Syah datang utusan dari Mekah seorang ulama bernama Muhammad Azhari (Syekh Nur ad-Din) dan seorang ulama yang berasal dari mesir bermahzab syafi’i yang tidak diketahui namanya. Secara garis besar, Sultan Ali Riayat Syah memegang prinsip-prinsip politik yang telah digariskan oleh Sultan Alaiddin Riayat Syah dengan konsisten memerangi Portugis di Malaka. Untuk itu, maka sultan selalu mencari dukungan dari luar untuk memaksakan kehendaknya mengusir Portugis.

Kegagalan dalam menyerang Malaka pada tahun 1573 menjadi cerminan bagi Sultan Ali Riayat Syah untuk memperkuat armada laut dan angkatan perangnya disegala matra. Untuk memperkuat armadanya, pada tahun 1575 Sultan Ali Ri’ayat Syah menjalin hubungan dengan Ratu Kalinyamat dari Jepara untuk memperkuat armada lautnya. Pada tahun 1575 Sultan Ali Ri’ayat Syah meninggal dan digantikan oleh Sultan Sri Alam.

Sultan Muda (1575-1576)

Sultan Muda adalah putra Sultan Ali Riayat Syah yang masih berusia empat bulan. Sultan Muda hanya menjadi Sultan Aceh dalam waktu tiga bulan saja. Sultan Muda digantikan oleh pamannya, Sultan Sri Alam (adik Sultan Ali Riayat Syah, putra dari Sultan Alaiddin Riayat Syah al-Qahar).

Sultan Sri Alam (1576)

Setelah meninggalnya Sultan Muda yang baru berusia tujuh bulan, Sultan Sri Alam dari Pariaman diangkat sebagai Sultan Aceh Darussalam. Sebelum menjadi sultan di Aceh, ia berkuasa di Pariaman (Sumatra Barat). Nahasnya, Sultan Sri Alam terbunuh dan konon hanya memerintah selama dua puluh hari karena hal yang belum diketahui sebabnya. Ia digantikan oleh Sultan Zainal Abidin sebagai Sultan Aceh Darussalam.

Sultan Zainal Abidin (1576-1577)

Sultan Zainal Abidin naik takhta setelah terbunuhnya Sultan Sri Alam. Sultan Zainal Abidin adalah cucu dari Sultan Alaiddin Riayat Syah al-Qahar, putra dari saudara laki-laki dari Sultan Ali Riayat Syah dan Sultan Sri Alam (nama ayahnya tidak diketahui). Sama seperti pendahulunya, Sultan Zainal Abidin tewas terbunuh oleh sebab yang belum diketahui.

Tewasnya Sultan Sri Alam dan juga Sultan Zainal Abidin menyiratkan adanya intrik istana dalam terjadinya perebutan kekuasan setelah mangkatnya Sultan Ali Riayat Syah. Sepanjang pemerintahan Sultan Sri Alam (1575-1576) dan Sultan Zain al-Abidin (1576-1577) tidak banyak perubahan yang cukup signifikan dari Kerajaan Aceh.

Sultan Alaiddin Mansyur Syah (1577-1586)

Pada tahun 1577 Sultan Alauddin Mansyur Syah (Sultan Alaiddin dari Perak), adalah anak dari Sultan Mansyur dari Kerajaan Perak sekaligus menantu dari Sultan Ali Ri’ayat Syah diangkat sebagai raja Kerajaan Aceh. Sultan Alauddin Mansyur Syah banyak menghabiskan pemerintahannya dalam perkembangan agama Islam. Menurut Hikayat Bustan as-Salatin, ia adalah seorang yang sangat baik, jujur dan mencintai para ulama. Karena itulah banyak para ulama baik dari nusantara maupun luar negeri yang datang ke Kerajaan Aceh. Kedatangan para ulama itu juga diiringi dengan semakin banyaknya kedatangan para pedagang terutama pedagang muslim ke pelabuhan-pelabuhan Aceh.

Kondisi ini semakin menambah tingkat ancaman Kerajaan Aceh terhadap Portugis dalam upaya memonopoli perdagangan rempah-rempah. Untuk dapat mengalahkan Aceh, Portugis mulai membuat peta Pelabuhan Banda Aceh yang merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Aceh. Peta ini dibuat secara teliti termasuk penempatan meriam-meriam di Pelabuhan Banda Aceh. Portugis berasumsi bahwa kekuasaan mereka tidak akan dapat berkembang apabila Kerajaan Aceh belum dapat ditaklukan.

Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh Darussalam mulai kembali upaya memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Johor pada tahun 1582. Penyerangan terhadap Johor ini, menemui kegagalan.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Bustan as-Salatin, pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Mansyur Syah yang sangat mencintai ulama, Kerajaan Aceh Darussalam pun mendapatkan kunjungan dua orang ulama dari Malaka yang bernama Syekh Abu al-khair bin Syekh bin Hajar dan Syekh Muhammad Yamani. Selain mereka, datang pula dari Gujarat, Syekh Muhammad Jailani bin Hasan bin Muhammad Hamid ar-Raniri.

Pada tahun 1586 Sultan Alaiddin Mansyur Syah meninggal karena dibunuh oleh seorang uleebalang. Peristiwa terbunuhnya Sultan Alaiddin Mansyur Syah ini belum diketahui motif dari uleebalang itu melakukan pembunuhan.

Sultan Ali Riayat Syah/Raja Buyung, (1586-1588)

Terbunuhnya Sultan Alaiddin Mansyur Syah menyebabkan pergeseran kembali kekuasaan ke tangan Sultan Ali Riayat Syah ibn Sultan Munawar Syah yang berasal dari Indrapura. Sultan Ali Riayat Syah memerintah hingga tahun 1588 tewas karena terbunuh pada akhir tahun itu.

Sultan Alaiddin Riayat Syah/Sayidil Mukamil (1588-1604)

Setelah terbunuhnya Sultan Ali Riayat Syah pada akhir tahun 1588, maka yang naik takhta sebenarnya adalah cucu Sultan Alaiddin Mansyur Syah yang berhak menjadi Sultan Aceh. Alaiddin Riayat Syah awalnya adalah seorang Sayidil Mukamil yang bertugas sebagai pelindung bagi cucu Sultan Alaiddin Mansyur Syah yang masih di bawah umur. Namun, karena ambisinya, Alaiddin Riayat Syah membunuh cucu tersebut dan menempatkan dirinya sebagai Sultan Aceh.

Pembunuhan yang dilakukan kepada cucu Sultan Alaiddin Mansyur Syah itu menimbulkan perang antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Johor. Hal ini disebabkan Sultan Johor (Ali Jalla Abdul Jalil Syah II) yang juga merupakan menantu dari Sultan Alaiddin Mansyur Syah merasa bahwa putranya lebih berhak atas takhta Kerajaan Aceh Darussalam. Peperangan diantara keduanya nampak tidak memberikan kemenangan bagi pihak mana pun dan hanya berlangsung secara singkat. Hal ini dibuktikan dengan tetap mandirinya kedua kerajaan tanpa berhasil menaklukkan satu dengan yang lain.

Jadi, sejak tahun 1588, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Ri’ayat Syah ibn Firman Syah. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Ri’ayat Syah ibn Firmansyah, orang-orang Eropa seperti Inggris dan Belanda sempat diterima baik oleh Kerajaan Aceh untuk membeli lada. Orang-orang Inggris mengunjungi Kerajaan Aceh dipimpin oleh James Lancaster pada tahun 1599 dan 1602. Sedangkan orang-orang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1599.

Setelah Belanda datang ke Aceh tahun 1599, Kedudukan Portugis di Malaka mulai melemah akibat serangkaian manuver politik Kerajaan Aceh yang cukup merepotkan. Terutama adalah sikap agresi Kerajaan Aceh ke negara-negara tetangga. Sikap ini membuat Portugis kewalahan dan terkepung oleh Kerajaan Aceh yang wilayahnya semakin meluas.

Memasuki akhir abad ke-16 permusuhan antara Kerajaan Aceh dan Portugis mulai terjadi penurunan intensitas sebab tidak ada satupun penyerangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Meskipun begitu, Portugis nampak tidak mampu lagi menahan perdagangan rempah-rempah Aceh menuju Laut Merah. Namun, disisi lain Kerajaan Aceh mengalami kemunduran terutama akibat banyak daerah yang mulai melepaskan diri. Sultan Alaiddin Riayat Syah ibn Firmansyah pada tahun 1604 digantikan oleh Sultan Muda yang memerintah hingga tahun 1607.

Sultan Muda Ali Riayat Syah V (1604-1607)

Sultan Muda adalah putra dari Sultan Alaiddin Riayat Syah ibn Firmansyah yang mulai memerintah pada tahun 1604 dengan memaksa ayahandanya turun takhta sebagai Sultan Aceh. Pada masa pemerintahannya ini, Sultan Muda mengalami perselisihan dengan saudara laki-lakinya, Husin yang telah menjadi Raja di Pidie. Perselisihan ini disebabkan karena Sultan Muda telah memaksa ayah mereka, Sultan Alaiddin Riayat Syah untuk turun takhta.

Perselisihan itu tidak menyebabkan terjadinya pertempuran diantara kedua belah pihak. Pada 4 April 1607, Sultan Muda wafat yang akhirnya kondisi ini dimanfaatkan oleh Perkasa Alam untuk menjadi sultan. Berita mangkatnya Sultan Muda menyebabkan Husin dari Pidie untuk datang ke Banda Aceh. Tetapi kedatangannya disambut dengan penangkapan dirinya oleh Perkasa Alam dan dipenjara selama satu bulan. Perkasa Alam memberikan tempat tinggal di luar kota kepada Husin. Husin pun dibebaskan dan segera menuju ke luar kota. Namun, di dalam perjalanan, Husin dibunuh atas perintah dari Perkasa Alam.

Sultan Iskandar Muda (1607-1636): Puncak Kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam

Sultan Iskandar Muda diangkat sebagai sultan di Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1607. Setelah terjadi kekacauan berkuasanya Perkasa Alam di Kerajaan Aceh Darussalam. Tidak diketahui secara rinci bagaimana prosesi Sultan Iskandar Muda kemudian diangkat sebagai Sultan Aceh. Jika berbicara mengenai asal-usul, Sultan Iskandar Muda adalah cucu dari Sultan Alaiddin Riayat Syah Sayidil Mukamil. Dari pihak leluhur ibu, Iskandar Muda adalah keturunan dari Raja Darul-Kamal, dan dari pihak leluhur ayah merupakan keturunan dari keluarga Raja Makota Alam. Darul-Kamal dan Makota Alam dikatakan dahulunya merupakan dua tempat permukiman bertetangga (yang terpisah oleh sungai) dan yang gabungannya merupakan asal mula Aceh Darussalam. Iskandar Muda seorang diri mewakili kedua cabang itu, yang berhak sepenuhnya menuntut takhta.

Kerajaan Aceh mengalami puncak kekuasaan di bawah pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami peningkatan dalam berbagai bidang, yakni dalam bidang politik, ekonomi-perdagangan, hubungan internasional, memperkuat armada perang Kerajaan Aceh, serta mampu mengembangkan dan memperkuat kehidupan agama Islam. Bahkan kedudukan Bangsa Portugis di Malaka pun semakin terdesak akibat perkembangan yang sangat pesat dari Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda.

Kemajuan di bidang politik luar negeri pada era Sultan Iskandar Muda, beberapa diantaranya yaitu Kerajaan Aceh menjalin hubungan dengan Kekhalifahan Turki, Inggris, Belanda dan Prancis. Ia pernah mengirimkan utusannya ke Turki dengan memberikan sebuah hadiah lada sicupak atau lada sekarung, lalu dibalas dengan kesultanan Turki dengan memberikan sebuah meriam perang dan bala tentara, untuk membantu Kerajaan Aceh dalam peperangan. Bahkan pemimpin Turki mengirimkan sebuah bintang jasa pada sultan Aceh.

Dalam lapangan pembinaan kesusasteraan dan ilmu agama, Kerajaan Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama, yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti Hamzah Fansuri dalam bukunya Tabyan Fi Ma’rifati al-U Adyan, Syamsuddin al-Sumatrani dalam bukunya Mi’raj al-Muhakikin al-Iman, Nuruddin Al-Raniri dalam bukunya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dalam bukunya Mi’raj al-Tulabb Fi Fashil.

Di dalam keterangan yang dihimpun dari Bustan as-Salatin bahwa Sultan Iskandar Muda sangat giat dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Aceh. Di setiap daerah diperintahkan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah. Sultan adalah seorang yang saleh dan taat dalam menganut ajaran agama Islam. Ia selalu menganjurkan kepada rakyatnya supaya memeluk dan melaksanakan ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh dan sempurna.

Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Iskandar Muda pun menjadi bukti bahwa ia seorang yang taat. Peraturan ini dikeluarkan agar mencegah orang melanggar ajaran agama seperti berjudi dan minum-minuman keras. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga disebut sebagai seorang sultan yang pemurah. Setiap kali ia hendak melaksanakan shalat Jum’at ia selalu memberikan hadiah dan sedekah kepada fakir miskin. Sultan Iskandar Muda juga berhasil dalam membuat ketetapan-ketetapan tentang tata cara yang berlaku di Kerajaan Aceh dan mengenai penggunaan cap siekureung atau stempel halilintar. Kumpulan ketetapan yang dikeluarkan oleh Sultan Iskandar Muda kemudian disebut dengan nama Adat Meukuta Alam.

Di dalam menjalankan pemerintahannya yang berdasarkan pada hukum Islam dan peraturan, Sultan Iskandar Muda bahkan mengeksekusi mati anaknya sendiri yang bernama Meurah Pupok sesuai dengan vonis pengadilan. Semua pembesar kerajaan pada waktu itu terdiam karena tidak berani membantah keputusan sang sultan. Menteri kehakiman yang bergelar Sri Raja Panglima Wazir berusaha untuk membujuknya, namun sultan tetap pada pendiriannya. Sultan sendiri dengan tegas mengatakan apabila tidak ada seorang pun yang mau melakukan hukuman ini maka ia sendiri yang akan melakukannya.

Sultan Iskandar Muda mengatakan “Aku akan menerapkan hukum kepada Putra Mahkota yang seberat-beratnya. Dengan tanganku sendiri akan kupenggal leher putraku karena telah melanggar hukum dan adat negeri ini.” Dari peristiwa inilah muncul ungkapan yang masyhur: mate aneuk mupat jeurat, gadoh adat pat tamita (mati anak jelas kuburannya, hilang adat (hukum) ke mana hendak dicari), maksudnya menegakkan hukum yang adil tanpa tebang pilih.

Dalam hubungan ekonomi-perdagangan Kerajaan Aceh juga menjalin hubungan dagang dengan Mesir, Turki, Arab, juga dengan Prancis, Inggris, Afrika, India, Cina, dan Jepang. Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain: beras, guci, gula (sakar), sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, pinggan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain yang disebut-sebut dalam Kitab Adat Aceh. Komoditas yang diekspor dari Kerajaan Aceh sendiri antara lain kayu cendana, saapan, gandarukem (resin), damar, getah perca, obat-obatan.

Di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda kendali kerajaan berjalan dengan aman, tenteram dan lancar. Terutama daerah-daerah pelabuhan yang menjadi titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatra hingga ke Timur, hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan. Hal inilah yang menjadikan Kerajaan Aceh ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan dan kekuatan politik yang paling menonjol di Asia Tenggara.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ia hanya memberikan izin kepada salah satu bangsa asing untuk dapat berdagang di pelabuhan-pelabuhan Aceh. Bangsa asing yang berupaya untuk berdagang di Kerajaan Aceh pada saat itu hanyalah Inggris dan Belanda. Sultan Iskandar Muda dengan sangat teliti mempertimbangkan keuntungan yang dapat diperoleh dari salah satu bangsa asing tersebut. Diantara keduanya, yang paling menguntungkan bagi Kerajaan Aceh-lah yang berhak untuk berdagang.

Diantara kedua bangsa itu (Belanda dan Inggris), Inggris-lah yang rupa-rupanya berhasil menawarkan keuntungan yang lebih tinggi bagi Kerajaan Aceh. Hal ini terbukti dari sikap bersahabat Sultan Iskandar Muda kepada orang-orang Inggris seperti Thomas Best yang diberikan gelar Orang Kayo Putih oleh Sultan Iskandar Muda. Dengan Belanda, nampaknya Sultan Iskandar Muda masih mengingat peristiwa terlibatnya Belanda membantu Johor saat penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda pada 1613-1615.

Sultan Iskandar Muda tidak mempermudah Inggris dalam menjalankan perdagangannya. Bea Cukai pun tetap dikenakan dan berbagai peraturan yang menguntungkan bagi Kerajaan Aceh dan Inggris pun memenuhi peraturan itu. Sultan Iskandar Muda dapat dikatakan telah berhasil menekan perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Kemunduran Sultan Iskandar Muda terkait dengan penyerangan yang dilakukannya pada tahun 1629 terhadap kedudukan Portugis di Malaka yang mengalami kegagalan.

Perang Aceh Melawan Portugis Pada Masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda

Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi suatu komoditi ekspor yang berpotensial bagi kemakmuran masyarakat Kerajaan Aceh. Di dalam upaya perluasan wilayah teritorial Kerajaan Aceh, Kerajaan Aceh mampu menyerang Johor dan Melayu hingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1615 di mana kedua wilayah ini akhirnya mengakui superioritas Kerajaan Aceh.

Sultan Iskandar Muda juga berhasil menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak yang kembali ditaklukan pada tahun 1620, dimana daerah tersebut merupakan daerah penghasil timah. Keberhasilan yang dicapai oleh Sultan Iskandar Muda pun membuat dirinya diberi gelar Iskandar Agung dari Timur. Sultan Iskandar menganggap daerah pantai barat Pulau Sumatra sangat penting bagi perdagangan lada dan emas. Sehingga wilayah ini pun tidak luput dari penyerangan Sultan Iskandar Muda.

Sultan Iskandar Muda melakukan penyerangan terhadap Portugis pada tahun 1629 dan mampu membuat Portugis kewalahan. Kerajaan Aceh telah mempersiapkan armada lautnya yang terdiri dari 500 kapal yang masing-masing kapal itu mampu mengangkut hingga mencapai 800-1200 orang. Total kekuatan pasukan Aceh dalam penyerbuan ini mencapai 60.000 orang. Armada laut itu berangkat dari pantai barat dan timur Sumatra untuk mengepung Malaka. Meskipun berhasil mengepung Malaka, namun usaha itu tetap belum mampu mengusir Portugis.

Sultan Iskandar Muda dalam upaya menyerang kedudukan Portugis di Malaka juga melakukan blokade perdagangan terhadap Portugis dengan harapan kekuatan Portugis dapat digoyahkan. Namun, upaya itu nampaknya menemui kegagalan oleh karena terdapat raja-raja daerah yang melakukan perdagangan gelap dengan Portugis.

Akhir Pemerintahan Sultan Iskandar Muda

Kegagalan penyerangan Sultan Iskandar Muda melawan Portugis di Malaka menyebabkan Sultan Iskandar Muda dengan terpaksa mengadakan perjanjian dagang dengan Belanda dan memberikan izin kepada para pedagang Belanda untuk berdagang di seluruh Kerajaan Aceh dan terbebas dari bea cukai serta mendapatkan izin untuk ikut perdagangan timah di Perak.

Pada masa akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda, di daerah pantai barat Sumatra, pemerintahan di daerah mulai merasakan adanya kelonggaran dari pengawasan yang dilakukan dari pusat. Sehingga para pemerintah daerah dan pejabat militer setempat mulai mengambil keuntungan bagi diri sendiri dalam mengadakan perdagangan-perdagangan dengan para pedagang asing.

Kesukaran-kesukaran yang dialami oleh para pedagang Belanda dalam melakukan perdagangan di pantai barat Sumatra, dijadikan alasan untuk menuntut kepada Sultan Iskandar Muda memberi penjelasan tentang sikap pemerintah daerah dan pejabat militer di daerah yang tidak sejalan dengan izin yang diberikan oleh Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi, mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Sultan Iskandar Muda telah memalingkan persahabatannya kini kepada orang-orang Portugis karena orang-orang Belanda memberikan bantuan kepada Johor yang menjadi musuh utama Kerajaan Aceh selain Portugis.

Keadaan inilah yang menjadi pemicu bagi Belanda untuk menyerang Malaka pada tahun 1641. Serangan ini memetik keberhasilan yang menyebabkan perginya Portugis dari Malaka dan melemahnya hegemoni dagang dan peran politik Kerajaan Aceh di sekitar Selat Malaka. Dengan begitu, secara bertahap Kerajaan Aceh mulai mengalami kemundurannya. Sultan Iskandar Muda wafat pada 27 Desember 1636 dan dimakamkan di areal istana (Dalam).

Sultan Iskandar Thani (1636-1641): Awal Kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam

Sultan Iskandar Muda yang wafat pada tahun 1636 digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Bungsu atu Sultan Mogul bin Sultan Ahmad Syah dari Pahang. Pada mulanya Sultan Bungsu berada di Aceh ketika penyerangan Kerajaan Aceh terhadap Kerajaan Pahang pada tahun 1617. Putra Sultan Pahang itu kemudian diatawan dan dibawa ke Aceh. Ketika di Aceh, dia dikawinkan dengan putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Safiatuddin. Setelah menjadi Sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Ia kemudian bergelar Sultan Iskandar Thani.

Pada Masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, pengaruh hegemoni politik dan ekonomi bangsa Barat mulai masuk dan mencampuri urusan internal Kerajaan Aceh yang tetap bertahan hingga periode abad ke-19. Pada 15 Februari 1641, Sultan Iskandar Thani mangkat dalam usia yang masih muda tanpa meninggalkan anak. Setelah mangkat, baginda terkenal dengan gelar Marhum Darussalam. Makamnya berada dalam areal Gunongan, Banda Aceh.

Kemunduran Kerajaan Aceh dimulai setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda dan digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Pada Masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, pengaruh hegemoni politik dan ekonomi bangsa Barat mulai masuk dan mencampuri urusan internal Kerajaan Aceh yang tetap bertahan hingga periode abad ke-19.

Berikut merupakan faktor yang mengakibatkan Kerajaan Aceh mengalami kemunduran;

- Kekalahan perang yang dialami oleh Kerajaan Aceh saat melawan dominasi Portugis di Malaka pada tahun 1629.

- Krisis kepemimpinan pasca-Sultan Iskandar Muda.

- Permusuhan yang hebat diantara kaum ulama yang menganut ajaran Syamsuddin al-Sumatrani dan penganut ajaran Nur ad-Din ar-raniri.

- Daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat mulai melepaskan diri dari Kerajaan Aceh oleh karena adanya krisis kepemimpinan di internal Kerajaan Aceh.

- Pertahanan Kerajaan Aceh mulai lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh. yang menyebabkan perekonomian Kerajaan Aceh menjadi melemah.

Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675)

Sultan Iskandar Thani yang wafat dan belum memiliki keturunan, digantikan oleh istrinya, Safiatuddin. Safiatuddin adalah putri dari Sultan Iskandar Muda dari permaisruinya yang bernama Putroe Sunoe yang bergelar Puteri Sendi Ratna Indra binti Maharaja Lela Daeng Mansur yang lebih terkenal dengan Teungki Chik Direubee. Ketika naik takhta menjadi penguasa Aceh, Safiatuddin bergelar Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah.

Pada masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah sangat memperhatikan pengendalian pemerintahan, masalah pendidikan, keagamaan dan perekonomian. Di dalam bidang keagamaan, ia juga memiliki antusias yang besar terhadap perkembangan ajaran agama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan mengirimkan ulama Aceh pada 1688 untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke Siam. Pada tahun 1675 Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah mangkat dan digantikan oleh anak angkatnya, Paduka Puteri.

Sultanah Nur Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678)

Sebagaimana telah disinggung di atas, Sri Paduka Puteri adalah putri angkat dari mendiang Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah.Menurut Manuskrip Silsilah Keturunan Sultan Aceh, beliau adalah puteri Malik Radiat Syaikh Hitam binti Firman Ali Riayat Syah binti Sayid al-Mukammil. Paduka Puteri naik takhta pada tahun 1675 dan dinobatkan menjadi sultanah dengan gelar Sri Sultanah Nur Alam Naqiatuddin Syah. Pada masa pemerintahannya, Aceh dibagi atas Ihee sagoe (tiga sagi), yaitu sagi XXII Mukim, XXV Mukim, dan XXVI Mukim. Pada masa pemerintahannya ini terjadi insiden di mana Mesjid dan Istana yang berisi perhiasan kerajaan dan harta kekayaan terbakar.

Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688)

Setelah Sultanah Nur Alam Naqiatuddin Syah wafat pada tahun 1678, kekuasaan atas Kesultanan Aceh dilanjutkan oleh Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah yang bernama asli Puteri Raja Setia binti Sultan Muhammad Syah. Ketika dinobatkan sebagai penguasa Aceh, ia bergelar Paduka Seri Sultanah Inayat Syah Zaiayatuddin Syah berdaulat zil Allah fil Alam.

Pada masa pemerintahannya datang utusan dari Inggris pada 1684 yang memohon izin untuk mendirikan kantor dagang yang diperkuat dengan benteng pertahanan sendiri. Pada masa pemerintahannya juga datang utusan dari Mekkah yang disambut dengan upacara kebesaran. Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah mangkat pada tahun 1688.

Sultanah Kamalat Syah (1588-1699)

Setelah mangkatnya Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah, Kesultanan Aceh Darussalam dilanjutkan oleh Sultanah Kamalat Syah. Ia adalah anak angkat dari Sultanah Safiatuddin sama seperti Nur Alam Naqiatuddin Syah. Ada yang menyebutkan bahwa ia adalah adik dari Zakiatuddin.

Pada saat dirinya naik takhta Aceh, pebesar kerajaan terpecah menjadi dua kelompok dengan pendirian yang berbeda. Sebagian tidak menyetujui pengangkatannya karena mereka menginginkan kekuasaaan Aceh kembali dipegang oleh laki-laki. Sebagian yang lain tidak keberatan terhadap pengangkatan dirinya sebagai penguasa Aceh.

Pertentangan diantara kedua kelompok pembesar Aceh inilah yang nampaknya dimenangkan oleh kelompok yang tidak setuju atas pengangkatan Sultanah Kamalat Syah sebagai penguasa Aceh. Hingga akhirnya Sultanah Kamalah Syah diturunkan dari pemerintahan dan digantikan oleh Syarif Hasjyim Jamaluddin yang berasal dari Mekkah.

Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamalul Lail (1699-1702)

Diturunkannya Sultanah Kamalat Syah sebagai penguasa Aceh digantikan oleh Syarif Hasyim Jamaluddin. Ia merupakan seorang utusan dari Syarif Mekkah yang tinggal di Banda Aceh atas permintaan dan jaminan beberapa tokoh politik Aceh ketika para utusan Syarif Mekkah berkunjung ke Aceh pada masa pemerintahan Sultanah Inayat Syah dan Sultanah Zaikyatuddin Syah.

Syarif Hasyim Jamaluddin naik takhta pada tahun 1699 dengan bergelar Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin (Jamalullail). Selama memerintah ia adalah seorang sultan yang memiliki fisik kurang prima dan tidak dapat mengendalikan pemerintahan. Hal ini memang wajar sebab ia bukanlah warga dari Aceh dan secara latar belakangpun bukanlah seseorang yang memang memahami seluk-beluk pemerintahan. Oleh karena itulah, ia diturunkan dari takhta Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1702.

Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui Ibn Syarif Ibrahim (1702-1703)

Diturunkannya Syarif Hasyim Jamaluddin dari takhta Sultan Aceh menimbulkan gejolak dan perebutan takhta. Sebab terjadi kekosongan takhta hingga empat belas hari lamanya. Persaingan dalam menjadi Sultan Aceh ini terjadi antara putra Sultan Badrul Alam Syarif Jamaluddin dengan Syarif Lamtui Ibn Syarif Ibrahim. Pada Mei 1702 takhta Kesultanan Aceh Darussalam diduduki oleh Syarif Lamtui Ibn Syarif Ibrahim dengan gelar Sultan perkasa Alam Syarif Lamtui Ibn Syarif Ibrahim.

Syarif Lamtui yang dinobatkan sebagai Sultan Aceh bergelar Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui Ibn Syarif Ibrahim. Ia memerintah hingga bulan Agustus 1703 dan digantikan oleh Sultan Jamalul Alam

Sultan Jamalul Alam Badrul Munir (1703-1726)

Pada masa pemerintahan Jamalul Alam (1703—1726), Kerajaan Aceh mulai menanjak kembali pamornya. Pada tahun 1706, terjadi pertikaian antara Sultan dengan Panglima Sagoe XXII Mukim (Panglima Polem Muda Seutia), Panglima Polem Muda Seutia telah menghimpun kekuatan besar dan berangkat menuju Dalam untuk menyerang Sultan.

Di dalam pertempuran antara pihak Sultan dengan Panglima Polem, pasukan Sultan menderita kekalahan. Peristiwa itu menyebabkan Sultan Jamalul Alam bersama keluarganya meninggalkan Dalam menuju daerah IV Mukim Ateuk, Sagoe XXVI Mukim. Namun, Sultan Jamalul Alam kembali memerintah hingga tahun 1726.

Sultan Jauhar Alam Amaddin Syah (1726)

Pada tahun 1726, terjadi pemberontakan terhadap Sultan Jamalul Alam yang menyebabkan Sultan mengungsi ke Pidie, peristiwa itu terjadi pada November 1726. Pemberontakan dilakukan oleh ketiga Sagoe (XXII Mukim, XXV Mukim, dan XXVI Mukim) yang dipimpin oleh Panglima Polem. Setelah dua puluh dua hari terjadi kekosongan jabatan sultan, yaitu pada November 1726, dipilihlah Maharaja Gampong Phang menjadi Sultan Kerajaan Aceh menggantikan Jamalul Alam Badrul Munir.

Sebagai sultan, Maharaja Gampong Phang bergelar Sultan Jauhar Alam Amaddin Syah. Namun, pemerintahannya tidak berlangsung lama, pada Desember 1726, yaitu dua puluh hari setelah penobatan, ia mangkat. Posisinya sebagai Sultan Aceh Darussalam digantikan oleh Sultan Syamsul Alam.

Sultan Syamsul Alam Wan Di Teubeng (1726-1727)

Setelah mangkatnya Sultan Jauhar Alam Amaddin Syah, kekosongan takhta Kesultanan Aceh Darussalam diisi oleh Wan Di Teubeng dengan gelar Sultan Syamsul Alam pada akhir Desember 1726. Pengangkatannya menjadi Sultan karena didukung oleh empat mukim dalam Sagoe XXII Mukim, yaitu Montasik, Lam Jampuk, Piyeung, dan Ho-ho.

Sultan Alaiddin Ahmad Syah (1727-1735)

Pada Januari 1727, setelah tiga puluh hari Wan Di Teubeng menjadi Sultan, dia diturunkan kembali. Ketiga Panglima Sagoe (XXII Mukim, XXV Mukim, dan XXVI Mukim) dengan suara bulat memilih Maharaja Lela Melayu menjadi Sultan Kerajaan Aceh dengan gelar Sultan Alaiddin Ahmad Syah dan memerintah hingga tahun 1735. Namun, ada yang menyebutkan bahwa pergantian Sultan Syamsul Alam oleh Maharaja Lela Melayu terjadi pada tahun 1724.

Sejak Sultan Alaiddin Ahmad Syah memerintah di Kerajaan Aceh, mulailah keturunan Bugis menjadi Sultan di Aceh. Baginda adalah keturunan Daeng Mansur, orang Bugis yang terkemuka di Aceh. Sesudah lebih kurang delapan tahun menjabat kekuasaan, Sultan Alaiddin Ahmad Syah mangkat pada tahun 1735. Baginda meninggalkan empat orang anak, yaitu Pocut Uek, Pocut Kleng, Pocut Sandang, dan Pocut Muhammad. Mengenai jumlah anak yang ditinggalkannya terdapat sumber yang menyebutkan lima orang.

Sultan Alaiddin Johan Syah (1735-1760)

Pengganti Sultan Alaiddin Ahmad Syah adalah puteranya yang tertua bernama Pocut Uek yang naik takhta sebagai Sultan Aceh pada 1735 dengan gelar Sultan Alaiddin johan Syah. Pada awal pengangkatannnya menjadi Sultan, muncul kembali dari Pidie mantan Sultan Aceh Darussalam Jamalul Alam bersama pengikutnya ke Banda Aceh. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kembali tahta kerajaan yang diawali dengan menempati Mesjid Bairurrahman.

Pendukung Sultan Alaiddin Johan Syah mengusir mereka dari tempat itu sehingga kelompok tersebut mengundurkan diri ke Gampong Jawa. Perseteruan antara Sultan Alaiddin Johan Syah dengan mantan Sultan Jamalul Alam menimbulkan perang saudara sekitar sepuluh tahun. Dalam peperangan itu, Sultan Alaiddin Johan Syah dibantu oleh adiknya yang bernama Pocut Muhammad. Peristiwa perang saudara tersebut dikisahkan dalam Hikayat Pocut Muhammad karya Teungku Lam Rukam. Sultan Alaiddin Johan Syah digantikan oleh putranya yang bernama Tuanku Raja pada 1760.

Sultan Alaiddin Mahmud Syah (1760-1781)

Tuanku Raja adalah putra Sultan Alaiddin Johan Syah yang naik takhta pada 1760 dengan gelar Sultan Alaiddin Mahmud Syah. Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Mahmud Syah, terjadi dua kali pemberontakan untuk merebut kekuasaan sehingga Sultan terpaksa meninggalkan Dalam. Pemberontakan pertama terjadi pada Maret 1763 yang menyebabkan Sultan Alaiddin Mahmud Syah melarikan diri pada permulaan tahun 1764 dengan menumpang kapal yang sedang berlabuh.

Pengganti Sultan Alaiddin Mahmud Syah adalah Maharaja Labui bergelar Badruddin Johan Syah pada akhir Februari 1764, tetapi pada awal Agustus 1765, dia dibunuh oleh para pengikut Sultan Alaiddin Mahmud Syah. Setelah pembunuhan, Sultan Alaiddin Mahmud Syah dipulihkan kembali haknya sebagai Sultan.